L’éditorial de The Economist de ce mois d’octobre 2013 intitulé « How science goes wrong » s’inquiète de la dégradation de la qualité de la recherche. Même la procédure de l’évaluation par les pairs et le système de la mise en concurrence des revues et des auteurs sous l’angle de la réputation quantitative est mise en accusation alors que ceci a été clairement le résultat de l’extension au domaine de la connaissance de la pensée libérale dont le mensuel The Economist est un fervent défenseur.

L’éditorial de The Economist de ce mois d’octobre 2013 intitulé « How science goes wrong » s’inquiète de la dégradation de la qualité de la recherche. Même la procédure de l’évaluation par les pairs et le système de la mise en concurrence des revues et des auteurs sous l’angle de la réputation quantitative est mise en accusation alors que ceci a été clairement le résultat de l’extension au domaine de la connaissance de la pensée libérale dont le mensuel The Economist est un fervent défenseur.

Cette nouvelle attitude critique vis-à-vis de la science est évidemment fortement teintée politiquement. Lorsque non seulement le Tea Party mais une majorité d’élus républicains nient la responsabilité anthropique sur l’évolution du climat et dénient à l’IPCC toute légitimité scientifique, on lit facilement les lignes de force des intérêts en jeu. Les mêmes intérêts qui tirent les ficelles des faiseurs de doutes (cf. N. Oreskes and E. Conway Merchants of Doubt: How a Handful of Scientists Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming, Bloomsbury Press 2010, et également Michaels D., Doubt is their product, How Industry’s Assault on Science Threatens Your Health, Oxford Univ. Press 2008).

Bien sûr The Economist ne va pas jusqu’à contester la qualité de la science économique et la dominance de la doctrine néolibérale qui vient de célébrer, par le prix Nobel attribué à Eugene Fama, une véritable imposture scientifique qu’est la théorie de l’efficience des marchés. The Economist critique la science mais pas la science économique pourtant sclérosée dans un cadre néoclassique inchangé depuis le 19ème siècle.

La base doctrinale sur laquelle le mensuel s’appuie pour porter le fer n’est pas du tout le courant des Sciences Studies dans les universités américaines et de la sociologie des sciences, vivifié notamment par Bruno Latour, non, le socio-centrisme qui montre combien la connaissance est configurée par les acteurs sociaux est un relativisme trop instable et mobile pour fonder un discours à fins politiques. The economist se fonde sur le bon vieux positivisme « A simple idea underpins science : trust, but verify« .

Aussi l’argument principal de l’article est-il que les scientifiques vérifient moins qu’avant. Les résultats négatifs sont moins valorisants dans les carrières : « Conversely, failures to prove a hypothesis are rarely even offered for publication, let alone accepted. Negative results now account for only 14% of published papers, down from 30% in 1990. Yet knowing what is false is as important to science as knowing what is true […] All this makes a shaky foundation for an enterprise dedicated to discovering the truth about the world. »

Cette façon de penser incite à se demander s’il n’y aurait pas une autre raison à la diminution de la proportion de résultats négatifs, qui tiendrait au fait que la science contemporaine atteindrait maintenant un stade où le pluralisme serait de plus en plus reconnu comme faisant partie de la nature même de l’émergence de la connaissance.

L’idée poppérienne que la science est faite des théories qui résistent le mieux à une expérimentation sévère est dépassée depuis une cinquantaine d’année déjà. Rappelons-en les principales faiblesses.

– même en physique cette conception ne s’applique qu’à des théories dont tous les paramètres — numériques et fonctionnels — sont fixés, sinon seules les valeurs des paramètres sont réfutables par l’expérience,

– la doctrine s’applique très mal aux autres sciences telles que la médecine, la sociologie, la linguistique, etc.

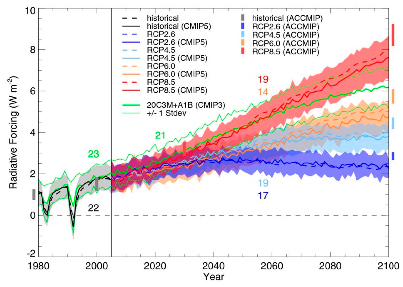

– le plus souvent c’est une pluralité d’interprétations des grandeurs recueillies par les mesures qui s’impose. Elles divergent quant à leurs conséquences lointaines tout en épousant parfaitement la réalité actuellement observée. Ceci est le cas général dans les questions environnementales, soit que la divergence entre les interprétations ne pourra se détecter quantitativement que dans un avenir lointain, soit qu’elle se situe dès aujourd’hui dans un ordre de phénomènes inaccessible à l’expérimentation directe (problèmes décisionnels liés à des seuils ou des faibles doses, problèmes de risques ou de catastrophes non reproductibles, etc.).

Les réflexions de Thomas Kuhn sur les paradigmes comme croyances partagées par une communauté scientifique ont ouvert grande la place à une science plurielle et ont fait comprendre sa légitimité et sa fécondité. Et plurielle ne veut pas dire relativiste (cf S. O. Funtowicz and J. R. Ravetz « Three Types of Risk Assessment and the Emergence of Post-Normal Science » in Social Theory of Risk, Sh. Krimsky and D. Golding eds, Preager 1992).

Evidemment, la disparition de toute immédiateté pour la prise en compte des faits environnementaux d’une part, et le pluralisme légitime des assises disciplinaires et des visions hypothétiques d’autre part, sont évidemment une difficulté supplémentaire par rapport au positivisme, qui fonctionne encore aujourd’hui pour rassurer grâce à une science qui serait simple et unitaire. Le rôle des scientifiques se modifie donc, ils ont à prendre en compte et à confronter aux savoirs existants les interprétations nouvelles porteuses de lecture des risques, ils ont aussi à synthétiser collectivement des savoirs pour les rendre accessibles au politique.