Pourquoi suis-je convaincu que les marchés financiers, aussi subtile et intelligente que fût leur mise en place technique à la fin du XXème siècle, même si leur démarrage put être considéré comme un succès selon certains critères économiques strictement comptables, représentent une erreur historique qui se fait sentir de plus en plus dès à présent et qui va s’aggraver inexorablement ? C’est ce que je vais expliquer maintenant. Je pense qu’il faut organiser autrement l’économie et modifier ses institutions.

Jusqu’à présent la finance spéculative a été surtout critiquée pour des raisons morales et politiques. Les raisons morales sont les plus anciennes. L’épisode biblique du Veau d’or et les récits similaires dans beaucoup de religions expriment une réserve éthique vis-à-vis de la possession et de l’argent qui s’est précisée dans le catholicisme par des règles morales contre le prêt avec intérêt dont certaines sont encore en vigueur dans le courant de la finance islamique. C’est à ce niveau que se place par exemple Charles Péguy dans L’argent (1911) : on peut vivre pauvre sans être misérable, et c’est une vie digne dans laquelle on doit rester. Pour Péguy c’est la bourgeoisie riche qui a tout infecté. Quoique cette vision devienne plus actuelle avec la perspective de la décroissance, laissons-la de côté pour nous focaliser sur les réactions éthiques contre la spéculation. L’achat d’un bien auprès de ceux qui n’en ont guère besoin ou en des lieux où il est en abondance et sa revente avec profit auprès de ceux à qui il manque sévèrement, qui est l’esprit même du commerce, est perçu comme spéculation si ces transactions se font sans travail ni transport sur la base seule d’informations que tout le monde n’a pas. C’est typiquement ce qui peut se passer sur la bourse. Il peut être considéré choquant que celui qui est mieux informé — tout en ne disposant d’aucun fait certain et donc ne tombant pas sous le coup du délit d’initié — puisse profiter de cette connaissance qui reste vague mais meilleure, sans avoir contribué par son travail. Au dix-neuvième siècle malgré l’essor du capitalisme, et en fait à cause de lui, la société se divise et de nombreuses réticences devant les bouleversements dus aux « affaires » s’expriment dans la presse et la littérature. Beaucoup de ces critiques telles que celle de Proudhon[1] ou de Pierre Leroux[2] sont du registre de la morale.

Il en est différemment des oppositions qui sont dans le sillage marxiste, fondées sur un refus d’ensemble de l’économie capitaliste, elles s’appuient sur une doctrine structurée et sont clairement politiques. Toute la pensée de gauche en est imprégnée : le différentiel des revenus et des patrimoines et le niveau de chômage ne correspondent pas à ce qui est souhaité démocratiquement, la politique doit gouverner l’économique. Et Keynes, dans son célèbre plaidoyer du chapitre XII de la Théorie générale où il stigmatise les spéculateurs — focalisés sur le profit immédiat et le jeu psychologique — par opposition aux « entrepreneurs » qui pensent des projets à long terme, s’appuie, en fait, lui aussi sur les registres moral et politique pour étayer sa conclusion économique du rôle excessif de la bourse qui est la cause des crises par les comportements mimétiques.

Ces points de vue conservent aujourd’hui une grande pertinence, mais il faut les mettre en balance avec le constat troublant que la mondialisation capitaliste s’est faite dans quasiment tous les pays avec une facilité déconcertante.

C’est à un registre différent que fait appel mon argumentation. Il nous faut, pour la développer, reprendre les choses plus en amont.

La réalité de la biosphère

A ce jour, vingt-cinq ans après la création du GIEC, vingt ans après la conférence des Nations Unies de Rio, les émissions de CO2 continuent d’augmenter, ce qui signifie que le stock de gaz à effet de serre dans l’atmosphère croît de façon accélérée. Les conférences climat ne débouchent sur rien, nous en sommes à la 19ème à Varsovie, les engagements Nord-Sud jugés indispensables notamment par l’économiste Nicholas Stern n’ont pas été tenus. La déforestation équivaut chaque année à la surface de l’Angleterre. D’après les études du Programme des Nations Unies pour l’Environnement les réserves halieutiques auront disparu en 2050. La situation de la biodiversité est un cataclysme à l’échelle de l’évolution.

La démocratie, partout, porte au pouvoir les adversaires des impôts. L’éducation, les soins, sont de plus en plus réservés aux riches. L’économie encourage les firmes privées à fouiller toutes les réserves d’énergie fossile et de minerais métalliques encore disponibles, au détriment des espaces naturels forestiers ou polaires.

Ce qui est le plus énigmatique c’est que la situation continue de se détériorer. Qu’il faille un certain temps pour les sociétés modernes à changer leurs habitudes, leurs procédures qui sont complexes et gravées dans le droit, cela est bien compréhensible, mais que — malgré des améliorations ici ou là — le bilan global continue de s’aggraver, que la tendance aille vers le pire, avec toutes les irréversibilités et incertitudes que cette situation implique, cela demande explication. Ce sont les tendances des indicateurs qui sont les informations plus signifiantes sur le résultat de la gouvernance, elles témoignent de la force du business as usual.

Ce constat réclame une explication à la hauteur de la puissance du phénomène.

La transition écologique : la plus grande difficulté jamais rencontrée par l’humanité

Sans aucun doute c’est tout un faisceau de raisons qui tissent le filet qui nous emprisonne. En premier lieu, si on prend du recul, comme faisait Jacques Monod dans Le hasard et la nécessité, pour considérer l’espèce humaine de façon diachronique, il est clair que nous avons été configurés de façon téléonomique pour une performance de conquête. Nous sommes des conquérants parce que la nature s’est toujours présentée à nous — durant des centaines de millénaires — comme une richesse à conquérir. Les défis, l’audace et l’abondante procréation sont à nos yeux des qualités sur lesquelles s’appuie le progrès.

Mais l’humanité a dépassé cette matrice animale par la civilisation et la science. Elle a acquis des connaissances et a construit des méthodes pour les perfectionner. Les scientifiques sont les acteurs de cette intelligence collective et sont d’ailleurs d’accord sur le diagnostic environnemental quasi unanimement. Cependant ils communiquent mal, ou, en tout cas, ne sont pas écoutés, moins que les faiseurs de doute qui mettent leur sens critique au service de l’intérêt des pollueurs.

C’est aussi que le public ne perçoit pas directement les effets de son comportement. La plupart des dégradations sont globales, lointaines, et demandent une intermédiation pour être perceptibles. Les observations sont des chiffres qui sont loin des usages quotidiens. L’état de la couche d’ozone, des glaciers, du permafrost, des ressources disponibles, etc., cela ne se voit que si on va chercher l’information auprès des laboratoires spécialisés. Alors les hommes politiques se trouvent piégés : normalement le principe du système représentatif devrait leur permettre de prendre de la distance par rapport au vote populaire pour gouverner selon des objectifs plus réfléchis, c’est un peu ce qui avait commencé de se passer à Rio puis à Tokyo, mais à partir de la conférence de Copenhague, le jeu international des intérêts divergents des Etats-nations a pris le dessus et cet espoir de sagesse s’est effondré.

La logique du jeu à intérêts divergents opère entre les individus et entre les Etats. C’est le schéma bien connu du dilemme du prisonnier. Chacun voit son intérêt dans une direction telle que le résultat est pire pour tous que si on s’était mis d’accord pour des comportements coopératifs. Le respect de l’environnement, les diminutions de consommation énergétiques réclamés par le climat, sont de contraintes qui affaiblissent, aussi voit-on les pays en développement rapide Chine, Brésil, incapable de ne pas copier la trajectoire qui avait été suivie par les Etats-Unis et l’Europe.

J’ai appelé cette configuration un, deux, trois, soleil [3], parce qu’on dit à tous qu’il faut ralentir mais c’est tout de même celui qui accélère qui se trouvera dans la meilleure situation de concurrence économique ultérieure. Il en résulte des comportements de dissimulation dans le jeu de la compétition et des aides publiques entre les objectifs à court ou moyen terme [4]. Les partis verts se trouvent pris dans cette double contrainte, leur discours devient seulement des mots, les autres partis se font forts de le souligner, et le score des Verts ne semble pas dépasser 10 à 15% au mieux.

A l’échelle internationale, l’argument avancé dès Rio que les pays riches sont les causes des problèmes climatiques par leur surconsommation de pétrole qui a permis leur dominance économique actuelle, et qui s’est traduit dans les premiers accords par la catégorie des pays dits « de l’annexe 1 », cet argument sert surtout les pays en fort développement qui ne sont pas dans l’OCDE et ne règle en rien la question des pays peu développés et des mégapoles du tiers monde.

Ces difficultés intrinsèques aux stratégies naturelles des acteurs sont amplifiées par les habiles communications des climato-sceptiques. Où va le bénéfice du doute en ces domaines ? A ceux qui veulent préserver des profits qui vont contre l’intérêt général, c’est-à-dire les pollueurs. C’est d’autant plus facile que la pollution est diffuse et souvent décalée dans le temps pour ses conséquences.

D’autres raisons plus psychologiques et sociales seraient également à mentionner. J’en citerai trois. La première est l’idée répétée à l’envi par les grands médias qu’il suffirait de ne pas gaspiller. Comme si le mode de vie n’était pas en cause en lui-même. On peut la résumer en disant « ne fais pas déborder le jacuzzi l’eau est une denrée rare ». La seconde est le culte du progrès comme valeur en soi indépendamment des désordres matériels et environnementaux qu’il entraîne. Cela est une longue histoire depuis le chancelier Francis Bacon, en passant par le positivisme, les Saint-simoniens, l’eugénisme et, plus récemment, les fantasmes transhumanistes. Enfin je citerai un trait de psychologie sociale que ces difficultés accentuent et qui accentue ces difficultés, c’est le communautarisme. Plus précisément c’est le partage du surmoi provenant des parents avec ceux qui ont ressenti les mêmes affectueuses contraintes morales dans leur enfance, un tel partage soude des liens identitaires et creuse l’absence de solidarité avec l’extérieur de la communauté.

Importance du signal-prix

Toutes ces raisons opèrent certainement sur la réalité d’aujourd’hui, mais ne devons-nous pas admettre qu’il en est une qui les contient et les fortifie toutes ? Ce qui guide actuellement les comportements de chacun le plus efficacement dans le monde entier c’est l’économie. Il faut donc analyser l’économie. Pourquoi pousse-t-elle à ne pas changer ? Incontestablement chaque individu aimerait vivre dans un cadre naturel qui ne se détériore pas, pourquoi la vocation de l’économie qui serait de gérer les envies, laisse-t-elle de côté cette attente générale ?

Le cœur de l’économie libérale actuelle a été construit au 19ème siècle durant la révolution industrielle, c’est ce qu’on appelle généralement les idées néoclassiques, parce qu’elles perfectionnent les thèses des classiques Adam Smith, Ricardo, Jean Baptiste Say, etc. C’est sur elles que s’appuie encore l’imaginaire des responsables économiques et politiques actuellement aux commandes parce qu’elles décrivent un monde idéal régi par des principes simples.

Par les travaux de Léon Walras et de Stanley Jevons (il faudrait citer aussi Jules Dupuit, Augustin Cournot, etc.) leur trait caractéristique est une mathématisation de la loi de l’offre et de la demande inspirée des lois de la mécanique et plus précisément de la statique, c’est-à-dire de l’équilibre des corps pesants sous l’action de forces. On élabore ainsi des outils susceptibles de transformer les principes des auteurs classiques en règles pour les entreprises et les ménages.

Un point de doctrine fondamental pour les néoclassiques est l’importance du prix. Le prix est ce qui est observable, alors que l’utilité ne l’est pas. Dans l’esprit des néoclassiques le mouvement des prix converge vers un équilibre. Ce processus, appelé les « tâtonnements » chez Walras, a fait plus tard l’objet de tentatives de modélisation (Arrow, Hurwicz) mais la dimension temporelle de l’économie néoclassique reste hésitante pour des raisons profondes que je laisse ici de côté[5].

La théorie néoclassique trouva une nouvelle vigueur sur le plan philosophique et sociologique par l’argumentation de Friedrich Hayek sur les avantages de la décision décentralisée (1945). Par rapport à l’économie planifiée qui nécessite un savoir complet sur tout ce qui se passe, Hayek souligne l’efficacité opérationnelle de l’intelligence distribuée par les prix qui donne à l’entrepreneur juste les informations dont il a besoin pour modifier ses approvisionnements et ses procédés de fabrications lorsque des changements se produisent dont il ignore éventuellement les causes[6].

« C’est plus qu’une métaphore de décrire le système de prix comme une sorte de machinerie pour l’enregistrement des changements, ou un système de télécommunication qui permet aux producteurs individuels de regarder simplement le mouvement de quelques indicateurs, comme un ingénieur peut regarder les aiguilles de quelques cadrans, afin d’adapter leurs actions aux changements dont ils ne peuvent jamais savoir que ce que reflète le mouvement des prix. » (Hayek 1945)

Diriger les affaires lorsque le contexte change, voici le lieu véritable de la décision économique et ce qui est crucial pour cela c’est le signal-prix. C’est cela que l’entrepreneur doit observer, la lecture des tendances des prix est le tableau de bord de l’entrepreneur néoclassique. Je répète que les idées néoclassiques sont l’imaginaire des responsables économiques et politiques actuellement aux commandes qui ne sont spécialistes ni de la théorie des jeux ni de la finance de marché.

Ce texte majeur de Hayek est le plus brillant plaidoyer contre l’économie planifiée. Son titre The Use of Knowledge in Society montre sa portée philosophique. Quelle est l’ontologie derrière cet imaginaire ? Il y a un réel suffisant : les prix et les tendances des prix. C’est tout à fait dans le sillage de la philosophie pragmatiste américaine du début du 20ème siècle (Peirce, Dewey, William James, puis Austin, Putnam et Rorty) : seules comptent les possibilités d’agir, c’est le seul réel et les possibilités d’agir sont gouvernées par les prix.

Le non-sens de la dominance par les marchés financiers installée avec le néolibéralisme (années 1980) c’est que la spéculation efface le signal-prix. Nous allons expliciter cette contradiction singulière et ses conséquences.[7]

Les marchés financiers sont fumigènes

Pour éviter les longs développements abstraits je procéderai par remarques successives.

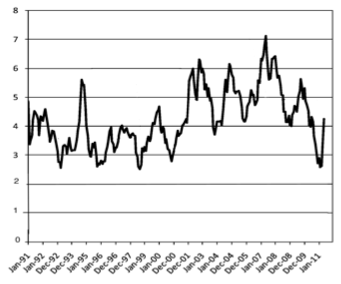

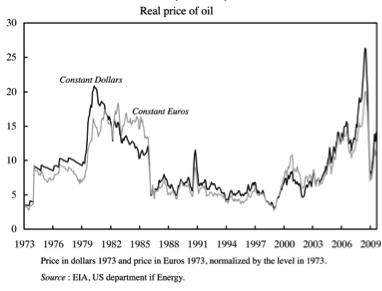

• Les prix instantanés, ou prix spot, fournis par les marchés financiers sont très agités.  Si l’on compare les prix internationaux de la laine et du coton, on voit que le prix relatif varie souvent du simple au double en l’espace de deux ans. Le prix du pétrole peut varier en période de crise de 1 à 4 en l’espace d’un mois et couramment de 50% en un an.

Si l’on compare les prix internationaux de la laine et du coton, on voit que le prix relatif varie souvent du simple au double en l’espace de deux ans. Le prix du pétrole peut varier en période de crise de 1 à 4 en l’espace d’un mois et couramment de 50% en un an.

On trouverait des agitations similaires pour les prix des métaux (or, antimoine, cadmium, zinc, nickel, palladium, argent) d’ailleurs sans corrélation évidente entre eux ni avec le pétrole.

• La raison de cette agitation est la spéculation, j’entends par ce terme la possibilité d’achat et de revente instantanée. Imaginons en effet un marché dans lequel on soit contraint de garder ce qu’on achète un certain temps — par exemple le marché réel de l’immobilier compte tenu du délai d’inscription des actes notariés qui est de plusieurs mois en France — dans un tel marché la tendance instantanée est nettement perceptible et indiquée d’ailleurs par les agences. Il y eut un point aveugle lors du passage théorique des modèles à temps discret aux modèles à temps continu. Les marchés tels que les étudiaient Léon Walras, Karl Marx, Stanley Jevons, Carl Menger ou Alfredo Pareto étaient des marchés ou la spéculation soit n’existait pas soit était secondaire devant les transactions véritables.  La modélisation mathématique de la bourse ne commence qu’avec Louis Bachelier au début du 20ème siècle. Les marchés à temps discret, annuels par exemple, fournissent toujours une tendance qui est la variation calculée par rapport à l’année précédente.

La modélisation mathématique de la bourse ne commence qu’avec Louis Bachelier au début du 20ème siècle. Les marchés à temps discret, annuels par exemple, fournissent toujours une tendance qui est la variation calculée par rapport à l’année précédente.

• Peut-on faire apparaître une tendance sur un marché spéculatif ? Non. Il y a à ce sujet des croyances qu’il faut récuser les unes après les autres.

– Première idée : lisser la courbe du prix spot par rapport au temps, par moyenne mobile ou par convolution, pour effacer les zigzags et obtenir une dérivée. Fausse idée. Si ces méthodes donnait un résultat objectif, ne dépendant pas de la méthode, il serait immédiatement utilisé pour faire du profit et le prix changerait. Par ailleurs les modèles de semi-martingales, dont nous avons parlé dans l’aperçu, ont cette propriété de ne pas se laisser régulariser. Des esprits, pourtant cultivés en mathématiques, croient qu’il y a une tendance vers le passé avec un aléa vers l’avenir autour de cette tendance. Ce n’est pas faux à temps discret. Mais à temps continu rien de tel.

– Seconde idée : argument économique (dû à Grossman et Stiglitz 1980), il faut bien que les spéculateurs parviennent à lire des tendances puisque la spéculation rapporte du bénéfice (car sinon elle n’existerait pas puisqu’elle coûte des salaires et du temps). Ce qui est vrai c’est qu’il existe, en effet, des équipes spécialisées munies de gros moyens informatiques, mathématiques et statistiques sur tous les continents qui passent leur temps à détecter la moindre possibilité d' »arbitrage » et parviennent à en tirer profit.

– Seconde idée : argument économique (dû à Grossman et Stiglitz 1980), il faut bien que les spéculateurs parviennent à lire des tendances puisque la spéculation rapporte du bénéfice (car sinon elle n’existerait pas puisqu’elle coûte des salaires et du temps). Ce qui est vrai c’est qu’il existe, en effet, des équipes spécialisées munies de gros moyens informatiques, mathématiques et statistiques sur tous les continents qui passent leur temps à détecter la moindre possibilité d' »arbitrage » et parviennent à en tirer profit.

C’est vrai. Mais justement, cela met de telles lectures de tendance hors de la portée des acteurs économiques, impossible à un entrepreneur ou même un trader isolé de faire mieux que ces équipes spécialisées.

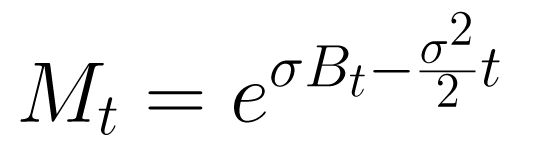

• Que nous dit le modèle des martingales (ou semi-martingales) sur lequel se fonde la théorie de l’arbitrage et qui est considéré comme un des plus pertinents ? Il y a plusieurs sorte de martingales, voir « Dommages et intérêt de la spéculation » , mais les martingales positives les plus courantes en économie sont d’un type particulier : elles tendent vers zéro quand le temps tend vers l’infini.

Par exemple si vous placez votre argent dans un fonds qui rapporte 4,5% et y réinvestissez vos dividendes en permanence, vous réalisez une croissance exponentielle. Si, en plus, il y a de l’incertitude qui vient ajouter de la volatilité et que cette volatilité dépasse 3% les oscillations sont telles qu’à la longue vous allez sûrement à la ruine. On voit donc que cette force vers zéro est même capable de rabattre l’exponentielle déterministe sous-jacente.

L’exemple générique d’une telle martingale positive qui tend vers zéro est le suivant :

où Bt est un mouvement brownien standard.

Ces martingales positives évanescentes sont le modèle le plus convaincant de modélisation du prix d’une ressource épuisable. Voir sur ce site l’article « Prix mondiaux futurs des ressources épuisables ». Pour se faire une idée des trajectoires de ces martingales voici des simulations.

• Quel est le rôle des produits dérivés ? Ce sont des assurances. Leur présence est due à la croyance qu’en situation de marchés avec aléa, ils fournissent toute l’information que demandait Hayek de sorte que les entrepreneurs puissent ne regarder que les prix pour ajuster leur fonction de production. C’est faux. L’entrepreneur ne voit plus rien du tout. Les produits dérivés s’agitent énormément, ce qui est parfaitement normal et évident puisqu’il font l’objet de marchés spéculatifs comme leur sous-jacents et qu’il sont encore plus sensibles aux incertitudes.

Ce phénomène est une des raisons (pas la seule) pour lesquelles le marché des droits d’émission de carbone en Europe n’a pas du tout rempli les services qu’on attendait de lui. Les cours de ces allocations (sur lesquels existent aussi des dérivés) s’agitent tellement que bien fort est l’industriel qui peut en déduire le calcul d’un investissement comme des cellules photovoltaïque ou du transport ferroviaire ou toute autre décision dans le sens de la transition.

Ce phénomène est une des raisons (pas la seule) pour lesquelles le marché des droits d’émission de carbone en Europe n’a pas du tout rempli les services qu’on attendait de lui. Les cours de ces allocations (sur lesquels existent aussi des dérivés) s’agitent tellement que bien fort est l’industriel qui peut en déduire le calcul d’un investissement comme des cellules photovoltaïque ou du transport ferroviaire ou toute autre décision dans le sens de la transition.

Ceci nous amène au point le plus important.

Cela efface les paramètres environnementaux

Lorsque le prix du chlorure de vinyle, mettons, augmente, cela interroge l’industriel qui l’utilise : soit c’est qu’il est plus demandé soit sa production est plus onéreuse et cela pose de nouvelles questions. En vérité l’agitation efface tous les paramètres qui entrent dans la constitution des prix, mais en particulier on ne peut pas voir sur les cours mondiaux les phénomènes de raréfaction des ressources épuisables contrairement à ce que croient la plupart des gens, depuis les journalistes des grands médias jusqu’aux hommes politiques. Du moins, pour être plus précis, personne n’est en mesure de quantifier les prix futurs avec une précision qui permet les décisions économiques. Je renvoie à nouveau à l’article « Prix mondiaux futurs des ressources épuisables » pour une discussion détaillée du cas du pétrole. Le résultat est, en fait plus général. On peut montrer (N. Bouleau et Ch. Chorro) que toute semi-martingale positive soumise à une forte volatilité converge vers zéro. Cf. Gaël Giraud, MOOC, ENS et AFD, 2017, un-exemple-de-prix-volatile-et-imprevisible-aux-consequences-majeures

Les produits dérivés ne remplacent pas le signal-prix qui a disparu. Ce sont des assurances cotées. Leur prix, lui-même très agité, ne fournit aucune information sur la tendance du sous-jacent, uniquement sur l’agitation de ce sous-jacent qu’on appelle la volatilité.

La bête noire pour l’OMC, et pour la Commission Européenne, c’est le protectionnisme. La foi dans la mondialisation financière des équipes autour de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan reposait sur l’idée que les taxes aux frontières étaient des freins pour la richesse des Nations. Cela vaut sans doute pour les taxes systématiques et durables, non pour protéger l’incubation d’un procédé novateur, mais surtout, il est absolument stupide de favoriser les procédés qui ne sont moins chers que parce qu’ils détériorent davantage l’environnement ou les conditions sociales (travail des enfants etc.). La mise en place des marchés financiers mondiaux sur les devises, les actions, les matières premières a été poussée par tout un milieu d’économistes et d’hommes d’affaires qui ont tout simplement oublié, scotomisé, l’environnement (et le social aussi évidemment, mais ça ce n’est pas nouveau).

Cette agitation se répercute de façon top-down sur les prix des transactions locales. Le cultivateur indien ou africain vend sa récolte à un grossiste qui lui impose les cours mondiaux qui sont ceux des chargements des cargos. Les variations des cours empêchent de se faire une idée du bien fondé des choix tels qu’une machine agricole, la plantation d’arbres ou l’achat de bétail. Ce cisaillement appauvrit les petits et les fait affluer dans les mégapoles.

La BIRD (Banque internationale pour la reconstruction et le développement) organe opérationnel de la Banque Mondiale doit consacrer un tiers de son tout petit budget (qui est de 15,2 milliards de dollars en 2013 soit 0,76% du PIB français, ou 2 dix-millièmes du PIB mondial) à des couvertures par des produits dérivés pour pouvoir consentir des prêts à taux fixe dans ses programmes de développement. Je n’évoque pas le FMI qui, ainsi que le note Joseph Stiglitz, contribue à maintenir les avantages de son principal actionnaire les Etats-Unis en tolérant pour eux un déficit chronique alors qu’il conditionne son soutien aux pays pauvres à des diminutions de dépenses budgétaires sévères.

Pour palier le problème environnemental, certains économistes ont développé une idéologie qui s’est infiltrée dans un grand nombre d’institutions internationales de protection de l’environnement en s’appuyant sur la douce musique du développement durable. C’est l’idée de l’économisation de l’environnement : donner des prix élevés à tout ce dont la biosphère a besoin et que ne voit pas l’économie ordinaire. J’en ai plusieurs fois discuté, je renvoie sur ce site à l’article « Faut-il parler économique ? » et sur le blog du DD « raisonnement économique et biodiversité ».

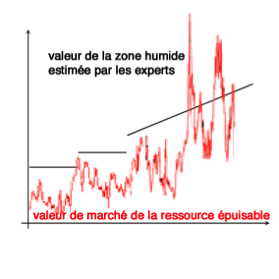

Supposons que nous soyons parvenus à faire admettre un prix pour les biens communs et pour les services non marchands. Grâce à ces prix des calculs de moindre coût sont possibles pour voir si des biens déjà évalués par l’économie sont préférables au bénéfice naturel ainsi chiffré. Il est clair que sur chaque question précise, sur le moyen de préserver telle espèce dans telle condition, les fluctuations des prix légitimeront tôt ou tard des substituts artificiels et la destruction irréversible de sites. Prenons une zone humide marécageuse en compétition incompatible avec un gisement d’énergie fossile, les deux raretés n’évoluent pas de la même façon. Il y a d’un côté des fluctuations vives et aléatoires pour le cours de l’énergie fossile (dues aux anticipations spéculatives) et de l’autre des ajustements progressifs des calculs de « services écologiques ». Le gisement sera un jour ou l’autre coté au dessus des estimations savamment calculées pour le marais. En internalisant les externalités, en présence des marchés financiers, c’est l’économie que l’on préserve, pas l’environnement.

Cela ne veut pas dire qu’une valorisation forte des biens communs ne soit pas une bonne stratégie initiale, dans les rapports de force actuels et les systèmes juridiques en place. Simplement cela ne peut être une bonne solution que transitoirement. Sur le long terme il faudra nécessairement que la logique économique perde du terrain.

Et si ça continue ? Ça a toute chance de continuer si la responsabilité de l’agitation des marchés financiers n’est pas davantage comprise. Les hommes politiques sont paralysés par les marchés. Seulement depuis la conférence de Copenhague une page est tournée. C’est fini, on ne peut plus parler en termes généraux, nos enfants, les générations futures, nous les humains, habitants de la planète, comme si implicitement une solidarité existait car elle n’existe pas. Il faut quitter les généralités, voir les trajectoires et penser pour qui sont les catastrophes. Le scenario le plus vraisemblable à mon avis est la fabrication progressive d’un jardin pour les gens aisés des pays riches au contour complexe, obtenu en ne dépensant que l’argent nécessaire à l’adaptation, c’est-à-dire la protection contre les nuisances « des autres ». Sur les courants de la modernisation écologique et du réalisme climatique voir mon article « Crise écologique : vers un jardin des pays riches » Esprit nov. 2012, pp 52-70. La perspective d’une telle évolution est à mes yeux inacceptable, un recul dramatique de la civilisation.

La politique économique est changée en causerie de salon

Avant le néolibéralisme les travaux des économistes, par une observation fine et une description quantifiée de la réalité, pouvaient avoir la prétention d’éclairer les décideurs sur les politiques à mener en matière de taux directeur, d’incitation, de taxation etc. C’est ce métier que faisait par exemple Keynes, c’est aussi ce point de vue qu’adopte Georgescu-Roegen dans The Entropy Law and the Economic Process, 1971. Certains économistes (Juglar, Kondratiev, etc.) avaient dégagé des cycles sur l’activité économique. La connaissance économique en s’appuyant sur l’économétrie grâce aux statistiques (Malinvaud), associait aux faits mesurés des causes et proposait ainsi une lumière sur les décisions à prendre.

Mais avec la dominance mondiale des marchés spéculatifs la situation s’est complètement retournée, y compris pour les Etats puisqu’ils se sont endettés sur les marchés internationaux du crédit. Ce que disent les marchés aux économistes c’est « cause toujours! ».

Il est possible de dégager des prévisions sur beaucoup de grandeurs : la démographie, la masse monétaire, l’épargne globale, etc., de façon assez fiable, mais pas sur les prix dont traitent les marchés. Considérons un modèle économique relatif au changement climatique tel que par exemple le modèle IMACLIM-R, très bien fait, développé par l’équipe du CIRED en France. Il fonctionne avec des équilibres successifs. A chaque date une partition du monde en régions et des paramètres qualifiant les grandeurs économiques telles que la production, la consommation, l’épargne, les diverses dépenses d’énergie, les diverses sortes d’investissement et d’échanges commerciaux sont calculés de telle sorte qu’un équilibre soit satisfait qui se traduit par des prix. Ceci est obtenu par une méthode numérique de point fixe à partir d’équations du type des fonctions de production un peu perfectionnées.

Puis on passe au pas de temps suivant où une méthode similaire sera appliquée. Le passage d’un instant n à l’instant n+1 fait l’objet d’une transition où certaines grandeurs sont modifiées soit pour tenir compte d’une politique climatique soit pour étudier un scenario particulier. Ces modifications ayant été faites, l’équilibre n’est plus vérifié et cela nécessite de faire tourner à nouveau l’algorithme de point fixe à l’étape n+1 avant de continuer.

Le modèle est ainsi construit pour pouvoir dire qu’à chaque étape on a une cohérence, statique (comme en économie néoclassique ou ses prolongements), une représentation pertinente d’une économie « possible ». Néanmoins le point capital qu’il ne faut pas perdre de vue, c’est que si le modèle reflétait la réalité et si ce modèle était connu et reconnu scientifiquement, la variation des prix entre le temps n et le temps n+1 serait mise à profit par les agents (non seulement les spéculateurs mais tous les agents) de sorte que les prix ne resteraient pas ceux du modèle. Le modèle est anti-réalisateur. Il ne peut pas être « vrai ». Il ne suffit pas qu’à chaque étape la vraisemblance économique soit sauvegardée pour que le modèle puisse prétendre représenter ce qui va se passer.

Des modèles purement descriptifs en quantité tels que ceux du Club de Rome n’ont pas ce défaut. En revanche c’est incontournable pour tous les modèles qui font de la prévision et qui anticipent des prix. Du coup quelle est la valeur de tels modèles du point de vue de la connaissance scientifique ? Elle est subtile. Epistémologiquement ces modèles ne peuvent pas prétendre se poser en interprétation de la réalité. Ils ne peuvent que se poser « à côté » de la réalité, ce sont des modèles-commentaires, comme on commente une pièce de théâtre sans que les comédiens en tiennent compte dans leur jeu.

Je ne pense pas du tout que ces « commentaires » soient sans intérêt. Dans le cas cité la manipulation d’un tel modèle peut permettre de détecter des phénomènes mal identifiés ou mal compris. Mais ils ont évidemment tendance à couper les chercheurs et universitaires du monde des acteurs et décideurs économiques. Ces commentaires, s’ils sont réservés à des clercs spécialisés et discrets, ont leur valeur. Mais ce n’est pas avec de tels modèles qu’on modifiera le comportement des entrepreneurs ni celui des consommateurs dans leur ensemble qui sont captifs de la réalité des prix.

Une nouvelle éthique ?

Les dualités des grandes philosophies ont été remplacées par un monisme envahissant qui glorifie ses capitaines : si on n’a pas confiance c’est qu’on est peureux.

Bien sûr que le capitalisme est amoral, par exemple lorsqu’un éditorial de la revue The Economist plaide pour instaurer un marché libre des organes humains, ou lorsque en prolongement de la guerre de l’opium on érige au rang d’entreprise cotée sur les marchés financiers des trafiquants de drogue (cf. mon article « Une pensée devenue monde » Esprit nov. 2009, p130-146).

Beaucoup d’économistes qui travaillent pour préserver l’environnement (et de commentateurs politiques de tous bords) sont partisans de réformer les marchés pour les « assagir ». Mais la régulation est illusoire, elle part d’un quiproquo : ceux qui veulent réguler n’ont pas compris qu’ils n’ont pas les moyens financiers de le faire, ça coûte très cher, qui va payer pour donner du pouvoir à qui ? La seule régulation que les marchés pourront accepter sont des règles collectives de prudence (faillites en cascade) parce qu’elles diminuent les risques et donc fortifient l’institution.

La thèse centrale de la nouvelle amoralité est que le mal est suspect. Ceux qui disent que détériorer la biodiversité, polluer les nappes phréatiques, etc., c’est mal, sont des frileux, des craintifs, qui n’ont pas le sens de l’entreprise libre et audacieuse. En pratique ce qui fonctionne, les médias, les cookies, les drones, les OGM, les MOOCs, les clones, etc. c’est bien. Le capitalisme ne fait que du bien par son fonctionnement, même s’il dérange. Si on est lucide sur sa propre propension au risque on peut le situer au niveau que l’on souhaite. Il n’y a que ce qui marche qui compte (pragmatisme, performativité) et puisque ça marche c’est le Bien.

Or justement, les scientifiques, en buttant sur les limites du système terre — ce qui est absolument nouveau dans l’histoire de la connaissance — rétablissent un jugement moral sur le comportement vis-à-vis de la biosphère et concluent qu’il faut gérer et soigner ce système très fragile. Le courage est maintenant de leur côté.

La transition a commencé

Maudire la spéculation ne sert plus à grand chose à mon avis, les marchés sont maintenant les plus forts. Ils prêtent aux Etats et représentent un volant de créances disponibles du quart du PIB mondial. Nous avons vu que miser sur la régulation des marchés est illusoire, leur essence étant la déréglementation.

Mais notre analyse débouche néanmoins sur des conclusions dont la principale est la suivante :

Il est absolument indispensable et urgent d’activer les indicateurs non monétaires : environnementaux, géologiques, biologiques, sous forme quantitative et suivie, selon des unités adaptées mais sans prix, de sorte que les citoyens et les entrepreneurs aient de nouveau un tableau de bord où ils puissent voir les résultats cumulés des actions individuelles. Le rôle des Etats est ici indispensable[8] avec d’importants moyens de recueil de données et de diffusion d’information, ils retrouvent une vocation bien plus légitime que de s’occuper de « faire gagner » telle ou telle nation [10]. Le domaine qui leur revient est la gestion des biens communs et la défense de cette volonté de ne pas dégrader la nature que les citoyens ne parviennent pas à faire valoir dans la vie économique. Une coordination internationale dans l’esprit de ce qu’a fait le GIEC doit être mise en place progressivement, dont les statuts doivent assurer la légitimité, chargée du diagnostic de la biosphère.

Il faut aussi se protéger contre les marchés spéculatifs comme on se protège contre la tempête. Il faut rétablir des échanges locaux socialement inscrits. Nombreux sont ceux qui l’ont compris. L’expérience de Totnes en Angleterre et le projet des Villes en transition vont dans ce sens ainsi que les très nombreuses initiatives locales. Mais à condition qu’une vraie politique de gestion des flux économiques entrants et sortants soit appliquée afin de ne pas tomber ni dans les faux semblants de la modernisation écologique ni dans les expériences fermées du style des gated communities. Le but est de revenir économiquement à des choses simples et donc solides. En diminuant l’influence de l’OMC il faut espérer qu’à la longue les marchés vont mourir tout seuls. C’est déjà arrivé comme le montre le cas du Chicago Climate Exchange. Ce qui se passe c’est qu’une désaffection progressive du marché par les opérateurs crée des cassures qui rendent le maintien d’un prix de marché difficile par l’organisme de cotation. Le point faible des marchés c’est la fluidité. Pour que la technique d’un marché fonctionne correctement, au sens que le prix spot signifie bien une possibilité d’achat ou de vente[9], il faut beaucoup de volume dans les deux sens de sorte qu’une seule transaction ne modifie pas trop le prix. Mais on est toujours à la limite acceptable de la fluidité sur les marchés dérivés parce que les produits dérivés, même standard (appelés vanille), sont tellement nombreux dans leurs caractéristiques qu’il est impossible de les fluidifier tous.

Dès lors qu’on a vu que de loin la plus puissante doctrine qui gouverne les comportements de tous les humains est la finance aujourd’hui institutionnalisée en marchés spéculatifs sur tout ce qui est important, et qu’on a compris qu’elle est incapable de faire autre chose que d’amplifier les intérêts égoïstes divergents, en cachant toutes les informations utiles, la voie n’est pas tracée pour autant. Les deux principes ci-dessus indicateurs non monétaires et économie locale laissent évidemment un immense champ ouvert de systèmes économiques nouveaux à inventer et à expérimenter et de réorientation de la vie politique vers une démocratie qui prenne mieux en compte les problèmes globaux et les biens communs. Je ne vois pas comment cela pourrait se faire sans prendre très au sérieux la constitution d’un important fonds Nord-Sud, analogue au Fonds Vert qui avait été décidé normalement à Copenhague, non seulement pour le climat mais pour avoir les moyens d’une action sur ce qu’on appelle le pilier social du développement durable (cf. le Sommet de la Terre de Rio 1992), c’est-à-dire le problème primordial de la population et de la misère.

[1]« On a parlé des crimes de la Terreur, des hontes du Directoire, de l’arbitraire de l’Empire, des corruptions de la Légitimité et de la Monarchie Bourgeoise. Comparez donc ces misères avec la dissolution d’une époque qui a pris pour Décalogue la Bourse et ses œuvres, pour philosophie la Bourse, pour politique la Bourse, pour morale la Bourse, pour patrie et pour Eglise la Bourse ! » P.-J. Proudhon 1856 Préface du Manuel du spéculateur en bourse.

[2] Cf. P. Leroux, Malthus et les économistes : ou y aura-t-il toujours des pauvres ? Boussac 1849.

[3] Cf. « Un , deux, trois, soleil, pourquoi les négociations sur le climat sont mal parties » Esprit décembre 2009, p85-104.

[4] Comme actuellement en Allemagne entre les enjeux environnementaux et énergétiques.

[5] Cf. Boyer R., Chavance B., Godard O., eds, Les figures de l’irréversibilité en économie, E.H.E.S.S. 1991.

[6] Hayek F., « The Use of Knowledge in Society » The Amer. Economic Review, XXXV, n4, 519-530, (1945).

[7] Précisons dès maintenant que les critiques que je porte au néolibéralisme ne plaident pas pour un retour à l’économie planifiée (le productivisme soviétique fut une catastrophe pour l’environnement). Je pense au contraire que les idées de Hayek ont quelque chose de juste si on parvient à protéger les échanges contre la loi des prix globaux spéculatifs.

[8] Certains économistes proches de la pensée néoclassique sont arrivés à la même conclusion. C’est le cas de Robert Solow d’avoir compris que l’agitation empêchait les bonnes décisions et que la seule solution était extérieure à tous les mécanismes économiques « le marché des ressources épuisables peut-être l’un des domaines de l’économie, où une sorte de planification indicative organisée pourrait jouer un rôle constructif. […] En effet, il pourrait être suffisant que le gouvernement s’engage dans un programme continu de collecte et de diffusion d’informations couvrant les tendances de la technologie, des réserves et de la demande […] Dans le cas des ressources épuisables, cela pourrait avoir l’effet supplémentaire de générer un ensemble de visions cohérentes quant à l’avenir lointain. » « The Economics of Resources or the Resources of Economics » Ely Lecture, The American Economic Review, Vol. 64, No. 2, (1974), 1-14.

[9] avec un epsilon de plus ou de moins pour que l’opération se fasse, appelé le bid-ask.