Tout le monde parle d’information tout le temps, il faut informer les gens, recueillir l’information, la traiter, la répercuter. Mais l’information c’est quoi ? Ce qui est dans les bases de données, les cartes numérisées, les chiffres de l’économie ? Ce qui est dans l’ADN ? Ce que la NSA tire de nos conversations téléphoniques ?

Tout le monde parle d’information tout le temps, il faut informer les gens, recueillir l’information, la traiter, la répercuter. Mais l’information c’est quoi ? Ce qui est dans les bases de données, les cartes numérisées, les chiffres de l’économie ? Ce qui est dans l’ADN ? Ce que la NSA tire de nos conversations téléphoniques ?

Il y a plusieurs sortes d’information. L’information statistique relative à la précision d’une estimation avec elle-même plusieurs variantes : de Fisher, de Kullback. L’information probabiliste qui concerne la transmission de messages probabilisés par un canal (Shannon). L’information néguentropique en thermodynamique (Brillouin). L’information algorithmique de Kolmogorov qui décrit la complexité d’une séquence. Etc. Pour englober sous un seul concept toutes ces modalités nous devons dire que l’information est un mannequin de la connaissance qui la rend quantifiable [1] .

Mais aussitôt surgit le vaste problème philosophique de dire ce qu’est cette connaissance dont on a diverses simplifications, problème qui a fait couler beaucoup d’encre et que nous allons aborder par un chemin particulier.

L’information se dégrade

Sous quelque forme qu’on la considère, l’information si elle est transmise ou perturbée a tendance à perdre de sa consistance. Si on photocopie itérativement un grand nombre de fois, on finit par obtenir des tracés qui n’ont rien à voir avec l’original. Dans le jeu du bouche à oreille où chacun transmet ce qu’il a compris à son voisin, en partant par exemple de il a attaché sa chemise avec soin on peut obtenir il a taché sa chemise avec son vin puis il a caché sa mise avec la main, etc.

Léon Brillouin était donc très naturellement fondé à relier l’information à la notion d’entropie et de proposer de penser l’opposé de l’entropie, la néguentropie, comme une information [2] , même si certains voyaient dans cette audace une transgression peu scientifique (Georgescu-Roegen).

On comprend d’ailleurs ces réticences quand on voit combien dans le langage courant information est employé pour dire connaissance, soit parce que la possibilité de quantifier ou non n’a guère d’importance pour le propos, soit parce que le terme de connaissance semble, curieusement, moins scientifique et plus subjectif.

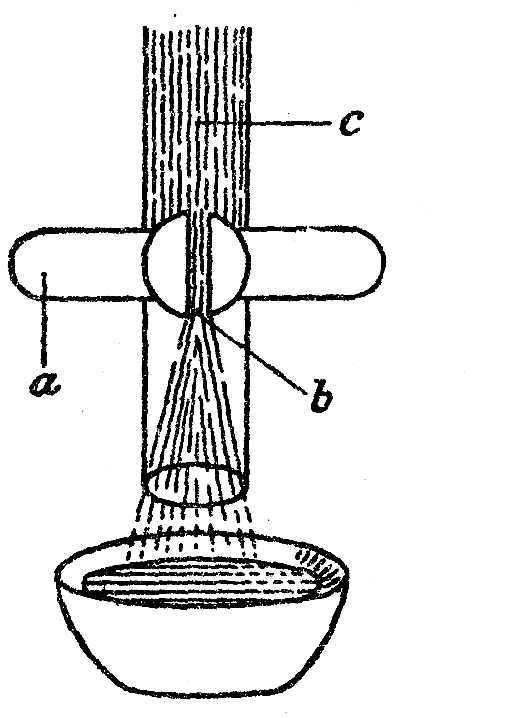

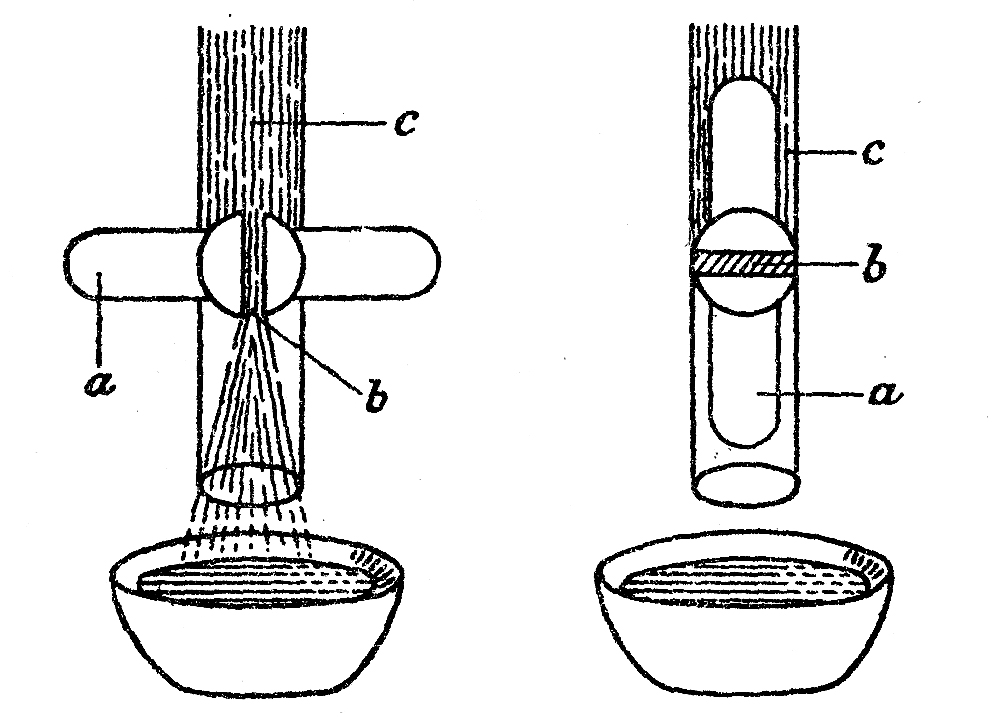

Jean Piaget, quant à lui, dans ses fameuses études du développement cognitif de l’enfant [3], considérait que la compréhension elle-même se dégrade, ce qui va plus loin puisqu’on est alors dans le registre du sens : « quand ils se parlent, les enfants se comprennent-ils les uns les autres ? C’est ce problème que nous voulons discuter maintenant […] Pour résoudre ce problème, nous avons dû nous livrer à une expérience, qui consiste à faire raconter ou expliquer quelque chose par un enfant à un autre ». On explique à un enfant pourquoi un robinet en forme de vanne empêche l’eau de passer ou laisse couler selon la position qu’on lui donne et demande ensuite à l’enfant de l’expliquer à un autre enfant, afin d’évaluer ce que le reproducteur (le second enfant) a compris par rapport à l’explicateur (le premier enfant).

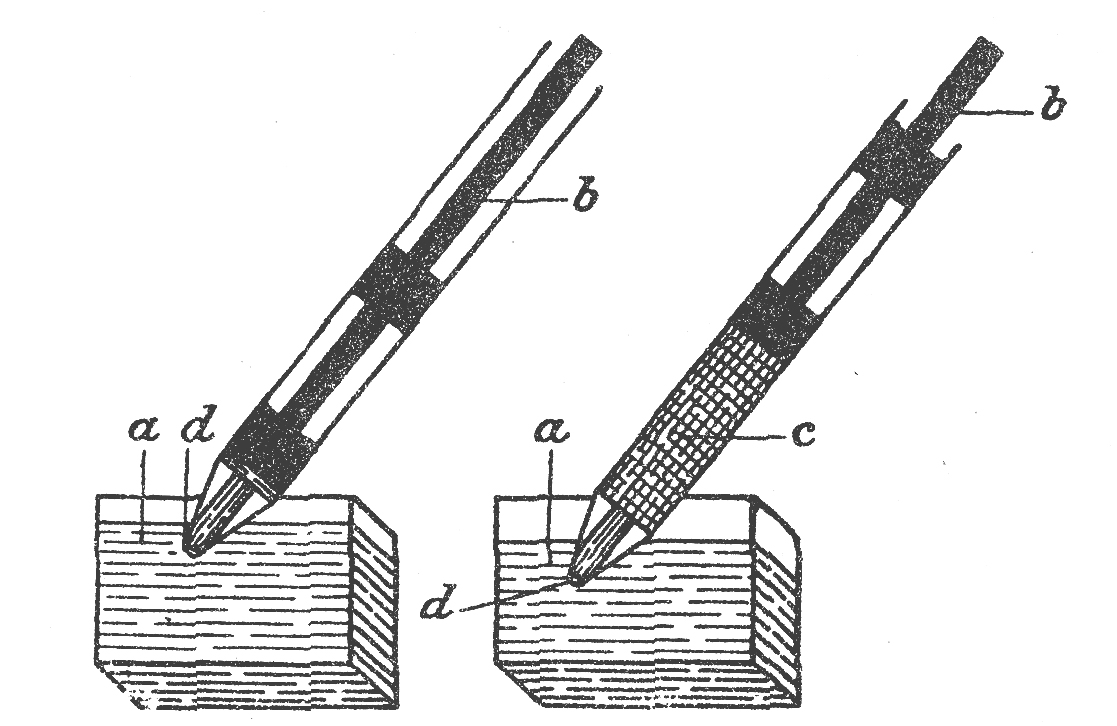

Jean Piaget, quant à lui, dans ses fameuses études du développement cognitif de l’enfant [3], considérait que la compréhension elle-même se dégrade, ce qui va plus loin puisqu’on est alors dans le registre du sens : « quand ils se parlent, les enfants se comprennent-ils les uns les autres ? C’est ce problème que nous voulons discuter maintenant […] Pour résoudre ce problème, nous avons dû nous livrer à une expérience, qui consiste à faire raconter ou expliquer quelque chose par un enfant à un autre ». On explique à un enfant pourquoi un robinet en forme de vanne empêche l’eau de passer ou laisse couler selon la position qu’on lui donne et demande ensuite à l’enfant de l’expliquer à un autre enfant, afin d’évaluer ce que le reproducteur (le second enfant) a compris par rapport à l’explicateur (le premier enfant).  Pour étudier cette ‘entropie de la compréhension’ Piaget considère également un schéma de seringue et divers récits d’histoires faisant intervenir des enfants. Ces considérations lui permettent de dégager des stades de la rationalité accessible suivant les âges. Mais aujourd’hui ce qui frappe ce sont les gros sabots de sa propre rationalité qui développe comme un bulldozer une quantification scientiste, Piaget apparaît ici comme le père du ranking : « Si l’explicateur a compris par exemple 8 points sur 10 et le reproducteur 4 points sur 8, le coefficient de compréhension sera de 0,8 (=8/10) pour l’explicateur et de 0,5 (=4/8) pour le reproducteur. »

Pour étudier cette ‘entropie de la compréhension’ Piaget considère également un schéma de seringue et divers récits d’histoires faisant intervenir des enfants. Ces considérations lui permettent de dégager des stades de la rationalité accessible suivant les âges. Mais aujourd’hui ce qui frappe ce sont les gros sabots de sa propre rationalité qui développe comme un bulldozer une quantification scientiste, Piaget apparaît ici comme le père du ranking : « Si l’explicateur a compris par exemple 8 points sur 10 et le reproducteur 4 points sur 8, le coefficient de compréhension sera de 0,8 (=8/10) pour l’explicateur et de 0,5 (=4/8) pour le reproducteur. »

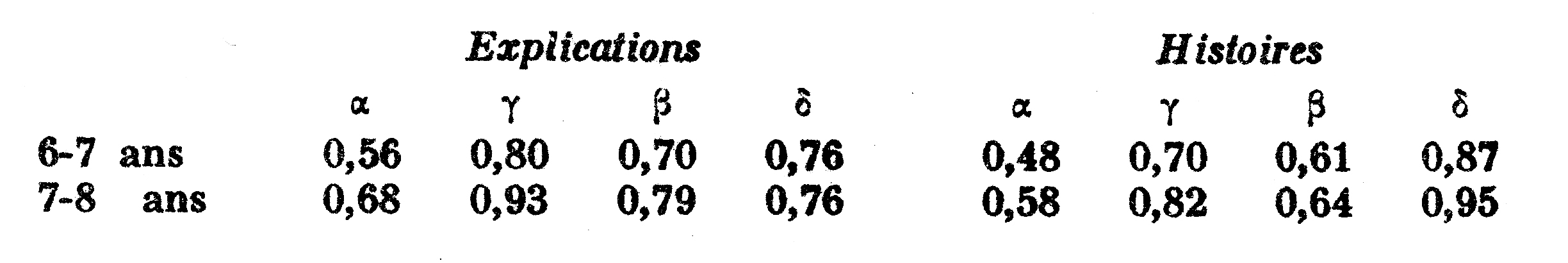

α = ce que le reproducteur a compris par rapport à ce qu’a compris l’explicateur

β = ce que le reproducteur a compris par rapport à ce qu’a exprimé l’explicateur

γ = ce que l’explicateur a compris par rapport à ce qu’a exprimé l’adulte

δ = ce que l’explicateur a exprimé par rapport à ce qu’il a compris

« Nous obtenons donc, en résumé, le tableau suivant »

Il est un détail amusant concernant la vision du positiviste qui ne questionne jamais la légitimité de ses observations quantifiées. Apparemment Piaget ne s’est pas aperçu que, par définition α = βδ

et n’a pas vu que cette relation n’est pas vérifiée par ses résultats résumés (voir ci-dessus). Ce qui est dû au phénomène bien connu que la moyenne d’un produit de deux facteurs n’est pas le produit des moyennes de chaque facteur. Or cette difficulté aurait dû l’alerter sur la fragilité de la consistance même des concepts de compréhension qu’il utilise. Piaget fait ici une erreur classique et fréquente chez ceux qui veulent quantifier ce qui n’est pas quantifiable (et que l’on retrouve par exemple chez les économistes néo-classiques à propos des données expérimentales sur l’équilibre de marché [4]) : ils pensent tellement en termes de rapports et veulent tellement voir leurs concepts comme des fonctions de paramètres qu’ils n’envisagent pas que la réalité ne fournisse que des nuages de points, chacun point dépendant des circonstances et de l’historique de l’expérience.

L’idée de Piaget est assez voisine de celle que Condorcet avait poussée un siècle et demi auparavant dans ses travaux sur l’application du calcul des probabilités au social pour évaluer comment les opinions énoncés sous forme probable et transmis pouvaient s’agréger et diffuser dans une sorte de grisaille de moins en moins précise [5]. « Nous cherchons à déterminer ici, écrit-il, l’influence que la voix d’un ou de plusieurs votants a sur celle des autres, et la manière de calculer la probabilité d’un jugement, en ayant égard à cette influence ». Condorcet procède à des calculs par deux méthodes différentes dont l’une avec des intégrales assez savantes où il suppose qu’un votant vote correctement avec une probabilité v et que d’autres l’imitent avec certaines probabilités et aussi certaines erreurs. Ce qui l’amène à conclure qu’une « démocratie pure ne peut donc être bonne que pour un peuple très instruit, c’est-à-dire, tel qu’il n’en a encore existé aucun, du moins parmi les grands peuples » et de constater des difficultés très proches de celles que nous rencontrons pour faire valoir l’importance des biens communs et la préservation de la planète : « Dans tous les autres cas, poursuit-il, la forme démocratique ne doit embrasser que les objets sur lesquels les hommes non instruits peuvent prononcer en connaissance de cause, comme ceux qui intéressent la sureté personnelle, ceux où un intérêt personnel direct et évident peut dicter le jugement. »

Cette application du calcul des probabilités aux croyances et à leur propagation est une tentative de science qui n’a rien donné. Pour quelle raison n’a-t-elle pas été suivie ? Piaget dans ce sillage se garde bien de faire une théorie mathématique de la dégradation de la compréhension. Sans doute cette science était-elle trop déductive pour son objet, par rapport à ce que l’on peut connaitre de la réalité elle fournissait trop de conséquences précises le plus souvent mises en défaut. Pour pouvoir élaborer une science du social il faut des précautions méthodologiques qui ne seront dégagées qu’à la fin du 19ème siècle (Durkheim, Tarde, Max Weber) ou bien se contenter d’un discours vague et de concepts élastiques comme ceux aujourd’hui de la psychologie sociale qui ne risque jamais le démenti et dont l’ambition excessive est compensée par les petits services qu’elle rend aux politiciens et aux publicistes.

Les mythes ne se dégradent pas

Il a été fréquemment noté que des récits mythiques se retrouvent en des langues et civilisations différentes. Ainsi l’invincibilité d’Achille incomplète due à une immersion lui laissant une faiblesse au talon se retrouve dans celle de Siegfried où une feuille a empêché l’action absolue du sang du dragon. Ainsi le sacrifice d’Iphigénie sauvée in extremis ressemble au sacrifice d’Isaac. Ainsi le thème de l’enfant exceptionnel abandonné aux eaux d’un fleuve ou à la mer se retrouve-t-il dans le mythe d’Isis et d’Osiris, celui de Moïse et dans une version du mythe d’Œdipe. Etc. Mais plus fondamentalement le mythe possède une permanence qui s’attache à la profondeur — psychologique, historique — du thème qu’il révèle. Prométhée et son rocher. Pygmalion créateur amoureux de sa création. L’âge d’or. L’éternel retour. Etc.

Si l’on adopte un regard non-religieux, comme celui de Nietzsche, l’importance des mythes subsiste évidemment. Bouddha, Jésus sont alors vus comme des hommes exceptionnels, par leur volonté, leur générosité et leur force morale, de sorte qu’ils parvinrent à faire plus que les autres. Puis ceci a été raconté. Ceci s’est transmis à travers des récits qui ont insisté sur l’extraordinaire de ces choses, parce qu’il est difficile de faire comprendre l’admiration qu’on a pour quelqu’un autrement qu’en disant qu’il fait des choses extraordinaires. Il manque aussi des mots pour dire que la foi peut faire du bien et celui qui s’en rend compte parle de sa guérison comme d’un miracle.

Le passage de l’Evangile qu’on appelle « la résurrection de Lazare » est tout à fait intéressant à cet égard. Jésus revient dans la ville de son enfance où on lui dit que son ancien ami Lazare est mourant. Jésus va voir Lazare qui est sur son lit et les femmes qui sont là disent à Jésus qu’il est en train de mourir. Jésus reconnait Lazare, son ami, et lui dit de se lever et de marcher et à la surprise de tous, Lazare se lève et marche. Ce qu’il faut comprendre c’est comment et pourquoi Lazare a pu se lever : c’est parce qu’il aime Jésus et qu’il sent chez Jésus une force qui va l’accompagner dans les difficultés de la vie, Lazare veut bien, avec Jésus, affronter la maladie, les souffrances, etc. [6]

L’histoire des pèlerins d’Emmaüs, un des mythes les plus au cœur de la religion chrétienne, est l’exemple même de cette signification profonde qui parle implicitement par référence à une transformation émotionnelle intense. Jésus est mort mais il est encore là, en nous, on le voit, on le reconnaît en la personne d’inconnus de passage, il a transformé le monde…

On peut dire que le mythe est un récit qui nous parle, non précisément par les faits qu’il relate, mais par l’état affectif de celui qui se préoccupe de dire ces choses-là, état que nous reconnaissons pour l’avoir vécu et ressenti plus ou moins en certaines circonstances marquantes.

Aussi lorsque Freud entreprend de parler de l’inconscient de façon plus structurée et plus théorique que les matériaux accumulés dans la Traumdeutung, fait-il appel au langage des mythes où il sent le moyen de faire passer davantage de contenu que ce que les mots ordinaires peuvent en eux-mêmes porter, persuadé qu’il est que les significations réelles de l’inconscient sont le plus souvent tenues cachées ou dissimulées.

Dans le Séminaire du 12 juin 1963 Lacan discute justement les travaux de Piaget sur la psychologie enfantine et en particulier l’étude mentionnée dans Le langage et la pensée chez l’enfant que nous avons évoquée ci-dessus où le théoricien de l’épistémologie génétique se sert d’une expérience de transmission d’une explication de l’enfant à un autre enfant pour déceler ses capacités de compréhension selon son âge.

Après quelques pages savoureuses où est discuté l’effet que peut avoir sur l’enfant une histoire expliquant pourquoi un robinet coule ou ne coule pas, on aborde le mythe de Niobé (un des récit simplifié par Piaget pour ses expériences) et Lacan en arrive à la thèse qu’il y a histoire et histoire, et que s’il y a parfois érosion de compréhension, le fait important est justement que pour les mythes il n’y a pas de déperdition.

« Piaget constate lui-même, à sa grande surprise, qu’il y a un contraste énorme entre les explications et les ‘histoires’, terme que je mets entre guillemets. Il est très probable que si les histoires confirment sa théorie de l’entropie de la compréhension, c’est justement parce que ce ne sont pas des histoires, et que si c’étaient des histoires, de vrais mythes, il n’y aurait probablement pas cette déperdition« . Et il ajoute après digression « Je reviens à mon explication à moi, et à la remarque de Piaget que, malgré le fait que l’explicateur explique mal, celui auquel on explique comprend beaucoup mieux que l’explicateur ne témoigne, par son insuffisance d’explication, avoir compris. » Autrement dit il se pourrait qu’il y ait une « âme du récit » que l’enfant est apte à saisir et qui serait justement de la consistance même des vrais mythes.

La non-dégradation est-elle spécifique des mythes ?

« Le mode d’être du mythe, écrit Mircea Eliade, est justement qu’il se révèle en tant que mythe, qu’il proclame que quelque chose s’est manifesté d’une manière exemplaire« [7]. Et lorsqu’il ajoute « Un mythe est ‘produit’ par l’inconscient de la même façon que l’on peut dire que Madame Bovary est le ‘produit’ de l’adultère » Eliade considère bien un processus qui n’est pas spécialement lié aux histoires transmises pendant des siècles par les hommes religieux. Il s’agit d’un mode d’être qui ne relève pas de la représentation, mais de la reconnaissance, sorte d’évidence qui s’appuie sur le vécu et l’inconscient.

Ce mode d’être n’est-il pas celui de toute interprétation, qui se distinguerait donc de l’information par la part mythique qu’elle recèle ? Ou plutôt ne devrait-on pas considérer que les mannequins quantifiés que l’on appelle information sont des traces formelles d’entités, soit enracinées plus ou moins profondément dans l’inconscient, soit susceptibles d’y être facilement placées ? Car l’absence d’érosion est vraie de toute interprétation suffisamment simple et circonstanciée pour être convaincante comme cas-type. Pour prendre le vocabulaire de Thomas Kuhn, de tout paradigme. Par exemple la « compréhension » du dilemme du prisonnier ne nécessite pas les explications analytiques données en théorie des jeux, une fois vue la contradiction entre intérêt collectif et intérêts individuels, elle reste ancrée comme un fait logique absolu.

Autre exemple si je parle de « surface développable » comme celles que l’on peut faire rouler sans glissement sur un plan, je peux dire que ce sont des surfaces réglées (elles contiennent des droites), mais toutes les surfaces réglées ne sont pas développables, il faut que le plan tangent soit le même tout le long d’une droite génératrice, par exemple les paraboloïdes hyperboliques très utilisés en architecture sont réglés mais non développables, etc. Ces propriétés et bien d’autres encore peuvent s’accumuler comme des particularités. Mais si on sait que les surfaces développables sont exactement les familles des tangentes à une courbe gauche, on a l’âme du fait, elle porte la situation complètement, elle est la seule chose à retenir, un savoir a été fabriqué.

La compréhension est un changement d’état de nature irréversible qui ne peut se défaire que par l’oubli.

Si d’un côté l’information se dégrade, en revanche saisir une interprétation est un phénomène qui ne peut s’effacer sous l’action de la volonté. J’ai consacré les chapitres de Risk and Meaning à divers aspects de cette irréversibilité (divination antique, probabilités philosophiques de Cournot, théorie de la Gestalt, architecture moderne et signifiants, urbanisme proliférant ou structuré, Kandinsky, mutations génétiques, anthropologie, talent du psychanalyste, l’astronomie devinée, la science et l’amour). Les choses sont donc très différentes de ce qui se passe en thermodynamique des systèmes fermés, là c’est la présence d’irréversibilité dans une transformation qui fait qu’elle augmente l’entropie et qu’elle contribue à une dégradation. Ici nous c’est la résistance à la dégradation qui a des caractères d’irréversibilité, comme dans certains systèmes ouverts…

[1] Une présentation plus détaillée des diverses notions d’information est faite dans mon article sur page 15 et seq.

[2] L. Brillouin La science et la théorie de l’information Masson 1959.

[3] J. Piaget Le langage et la pensée chez l’enfant 1923.

[4] Cf mon dernier ouvrage La modélisation critique Editions QUAE 2014, chapitre 4.

[5] Condorcet Essai sur l’application de l’analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix (1785), Cf. R. Rashed Condorcet Mathématiques et société Hermann 1974.

[6] Cf. Françoise Dolto, L’évangile au risque de la psychanalyse Tome I Seuil 1977, p117 et seq.

[7] M. Eliade Le sacré et le profane 1957.