Comment se fait-il qu’en de nombreuses civilisations les édifices soient pourvus de décors disposés de façon telle qu’ils sont invisibles à l’usager? Et pourquoi en Occident à partir de la Renaissance se contente-t-on de ce qui est vu ? Comme si l’habitant ou le visiteur était le seul dont l’interprétation comptât. Au point qu’il devienne légitime de tromper son œil.

Comment se fait-il qu’en de nombreuses civilisations les édifices soient pourvus de décors disposés de façon telle qu’ils sont invisibles à l’usager? Et pourquoi en Occident à partir de la Renaissance se contente-t-on de ce qui est vu ? Comme si l’habitant ou le visiteur était le seul dont l’interprétation comptât. Au point qu’il devienne légitime de tromper son œil.

Les hommes ont souvent décoré les lieux de vie ou de prière par des figurations historiées que l’on ne peut pas voir. A quoi servaient ces œuvres d’art invisibles? Les exemples sont innombrables, une étude exhaustive serait hors de portée. L’architecture est souvent dotée de trésors de sculpture ou de peinture en des endroits où ils sont à peine perceptibles.  Dans l’art roman, c’est particulièrement frappant pour les chapiteaux les plus hauts de la nef, juste sous la voute, qui traitent avec verve et imagination des scènes de l’ancien et du nouveau Testament, mais que l’on ne peut pas lire sans échafaudages appropriés. C’est ainsi à La Charité sur Loire, à Cunault, à Notre-Dame-du-Port. De même pour les merveilleuses fresques de la nef de Saint Savin sur Gartempe — dont on peut admirer une copie au plafond à la salle de lecture de la cité de l’architecture au palais de Chaillot à Paris — mais dont les détails sont quasiment illisibles sur place. Egalement pour les mosaïques hautes de Ravenne, de St Marc de Venise, et de beaucoup d’églises byzantines. A l’extérieur, les fenêtres hautes sont parfois ornées de récits qui ne semblent pas avoir été faits pour être compris (Cf. Civray ou Benet, en Poitou par exemple).

Dans l’art roman, c’est particulièrement frappant pour les chapiteaux les plus hauts de la nef, juste sous la voute, qui traitent avec verve et imagination des scènes de l’ancien et du nouveau Testament, mais que l’on ne peut pas lire sans échafaudages appropriés. C’est ainsi à La Charité sur Loire, à Cunault, à Notre-Dame-du-Port. De même pour les merveilleuses fresques de la nef de Saint Savin sur Gartempe — dont on peut admirer une copie au plafond à la salle de lecture de la cité de l’architecture au palais de Chaillot à Paris — mais dont les détails sont quasiment illisibles sur place. Egalement pour les mosaïques hautes de Ravenne, de St Marc de Venise, et de beaucoup d’églises byzantines. A l’extérieur, les fenêtres hautes sont parfois ornées de récits qui ne semblent pas avoir été faits pour être compris (Cf. Civray ou Benet, en Poitou par exemple).

Même phénomène pour les vitraux des fenêtres hautes. A Chartres les deux rosaces des transepts évoquent des scènes qui ne sont perceptibles que comme taches de couleur.

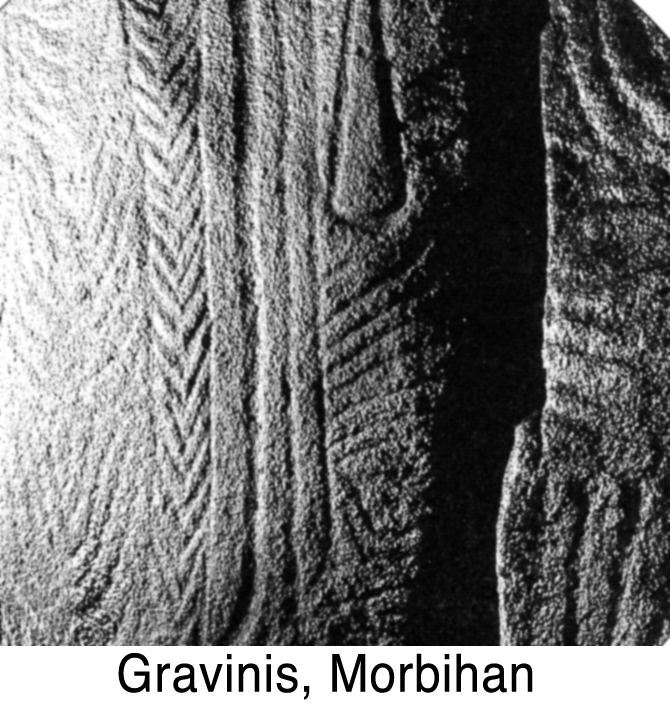

Le cas des sépultures, lieux fermés, donc invisibles et néanmoins décorés, peut nous mettre sur la voie.  A Gravinis en Morbihan quelle est la fonction des gravures qui ornent les roches ? Les motifs hachurés sur les faces internes des dalles font que celles-ci ne sont pas des pierres ordinaires où le mort aurait été déposé mais sont là, artificiellement ornées, pour être sa chambre propre et particulière. Il y a une présence indiquée, humaine. Même chose peut être dite des peintures et bas-reliefs des tombes égyptiennes bourrées d’objets liés aux goûts du défunt.

A Gravinis en Morbihan quelle est la fonction des gravures qui ornent les roches ? Les motifs hachurés sur les faces internes des dalles font que celles-ci ne sont pas des pierres ordinaires où le mort aurait été déposé mais sont là, artificiellement ornées, pour être sa chambre propre et particulière. Il y a une présence indiquée, humaine. Même chose peut être dite des peintures et bas-reliefs des tombes égyptiennes bourrées d’objets liés aux goûts du défunt.  Il semble que le pharaon avait deux âmes le ka, force de vie, et le baï, lien aux êtres aimés, et si le ka se sépare du corps à la mort, le baï en revanche reste à proximité. Les charmants décors intérieurs des tombes grecques de citoyens ordinaires trouvées à Paestum qualifient un espace en créant une présence. Le caveau est occupé par du sens, c’est-à-dire qu’il est habité, il est le chez-soi de quelqu’un.

Il semble que le pharaon avait deux âmes le ka, force de vie, et le baï, lien aux êtres aimés, et si le ka se sépare du corps à la mort, le baï en revanche reste à proximité. Les charmants décors intérieurs des tombes grecques de citoyens ordinaires trouvées à Paestum qualifient un espace en créant une présence. Le caveau est occupé par du sens, c’est-à-dire qu’il est habité, il est le chez-soi de quelqu’un.

Une église est habitée par Dieu. Cela peut être signifié par un ensemble de peintures qui couvre complètement la surface intérieure comme dans la chapelle de Berzé en Bourgogne ou à San Isidoro de León. Signifier que le lieu est habité est aussi l’objet des autels privés des maisons bouddhistes ou shintoïstes qui emplissent tout le logis d’une présence divine. Il peut s’agir d’une protection contre des esprits malveillants, fonction des Mânes et des Pénates à Rome, ou de la déesse Hestia en Grèce.

Par une sorte d’animisme ordinaire, l’évocation prégnante d’une présence en un lieu a une force d’exclusion. Comme si une autre interprétation ne pouvait plus envahir l’endroit déjà habité. C’est beaucoup plus répandu que les strictes croyances animistes et ne concerne pas seulement la présence d’entités surnaturelles ou de divinités locales. Grâce aux symboles et récits figurés, c’est simplement la présence d’une interprétation qui devient l’interprétation d’une présence.

Mais il ne s’agit pas seulement de tombes ou d’églises : la frise du Parthénon est un des exemples les plus sublimes : un des plus beaux chefs d’œuvres de la sculpture grecque, elle est néanmoins presqu’invisible du sol. Pour des raisons contestables — véritable pillage historique — on peut en admirer la moitié au British muséum, une partie au Louvre, des fragments au Vatican, à Heidelberg et à Palerme, le reste au musée de l’Acropole à Athènes. Le temple est voué à la déesse de la cité et ce relief sculpté lui est offert qui est lui-même le récit d’une procession votive. Elle évoque la procession des Panathénées, les personnages suivent un rythme comme s’ils indiquaient les temps d’une mélodie, chantée en suivant le péristyle du temple.  Mais la frise est dans l’ombre, on n’a pas le recul qui permettrait de la contempler, elle semble placée comme si on voulait la cacher des humbles mortels. Elle est juste entrevue, elle signale une autre présence, divine. Si d’aventure les Barbares envahissaient Athènes, ce qui s’est produit, ils verraient que l’Acropole est habitée déjà par d’autres dieux que les leurs[4]. L’intérêt des figurations ne dépend pas du fait que les humains puissent les lire ou non, la démarche repose sur le principe que les interprétations sont exclusives. Elles sont impliquées univoquement par les représentations signifiantes dessinées et se repoussent mutuellement comme peuvent le faire des liquides non miscibles.

Mais la frise est dans l’ombre, on n’a pas le recul qui permettrait de la contempler, elle semble placée comme si on voulait la cacher des humbles mortels. Elle est juste entrevue, elle signale une autre présence, divine. Si d’aventure les Barbares envahissaient Athènes, ce qui s’est produit, ils verraient que l’Acropole est habitée déjà par d’autres dieux que les leurs[4]. L’intérêt des figurations ne dépend pas du fait que les humains puissent les lire ou non, la démarche repose sur le principe que les interprétations sont exclusives. Elles sont impliquées univoquement par les représentations signifiantes dessinées et se repoussent mutuellement comme peuvent le faire des liquides non miscibles.

Ne tombons pas dans la naïveté de penser que ceci concerne des visions anciennes que le positivisme a définitivement éradiquées. Si nous considérons les êtres qui ont habité la science tels que le phlogistique (18ème siècle), le calorique (18ème et 19ème siècle) dont Monge avait énoncé les propriétés mécaniques, ou l’éther électromagnétique qui n’a été abandonné qu’à la fin du 19ème, il est bien vrai qu’une interprétation est chassée par une autre. L’exclusion mutuelle des interprétations est un des principes auquel croient encore beaucoup de scientifiques. Le pragmatiste Charles Peirce en était convaincu et aussi Karl Popper. Quant à la vision pluraliste de Thomas Kuhn, on doit noter qu’il ne s’intéresse qu’au cas où les conceptions d’un groupe auront suffisamment d’audience pour atteindre la persuasion générale (developed to the point of general persuasiveness).

Le principe d’exclusion des interprétations est induit par toutes les philosophies monistes. Il est renforcé par le phénomène psychologique de l’irréversibilité interprétative : lorsqu’on découvre une interprétation d’une situation vécue on peut difficilement volontairement s’en défaire[1].

En architecture pourtant, en Occident à la Renaissance tout change : compte ce qui est vu, l’espace lui-même est ce qui est perçu par l’homme : décor, trompe l’œil, etc. Certaines églises n’ont de décoré et de composé que la façade[2]. Les fausses perspectives et le théâtral motivent des prodiges d’imagination et de talent. On doit noter que l’après Moyen-Âge coïncide avec la victoire de la lutte contre l’idolâtrie[3]. L’ancrage local du surnaturel, encore très présent dans les pratiques durant la période romane et même gothique, disparaît. Bien sûr il n’y a plus qu’un seul Dieu, mais il n’y a plus qu’un seul diable aussi. C’est la période moderne.

Au 20ème siècle apparaît « l’espace architectural » (cf. Bruno Zevi) comme un espace inhabité qui n’existe que par l’abstraction d’un visiteur quelconque se déplaçant et imaginant le volume libre dans lequel il évolue. D’où la réaction du postmodernisme réintroduisant des signifiants (Robert Venturi, Charles Jenks, etc.).

Finalement aujourd’hui, y a-t-il encore de l’architecture vouée ? C’est-à-dire qui impose une interprétation exclusive d’autres lectures du monde. Pour en trouver il faut chercher des réalisations contemporaines où il y a du « non vu », des signifiants cachés, hors du simple perçu.

Je crois qu’on en a un exemple frappant dans la Fondation Vuitton : ce qu’on ne voit pas c’est le coût. Il est dissimulé derrière des formes apparemment simplement « baroques ». Mais avec les poutres d’acier en « IPN » tordus et autres fantaisies formelles, le bilan financier on ne le voit pas on l’imagine seulement vaguement, c’est une architecture vouée, vouée au capitalisme (cf. sur ce blog l’article Emergence d’un nouveau signifiant architectural).

[1] Voir N. Bouleau Risk and Meaning, Adversaries in Art, Science and Philosophy, Springer 2011.

[2] Notons que la chapelle de Ronchamp de le Corbusier se situe dans cet héritage : les murs massifs sont creux, le toit qui semble lourd comme la dalle d’un dolmen n’est qu’une coque mince.

[3] Cf. Baltrušaitis J., Le Moyen-âge fantastique Flammarion 1993. Porter une amulette, c’est être habité et donc protégé contre d’autres interprétations du monde.

[4] Sensiblement de la même époque que le Parthénon la grande frise de Persépolis figurant les offrants des diverses Satrapies apportant leurs tributs au Roi des Rois de l’empire achéménide, est au contraire faite pour être vue. Toute personne entrant dans le palais prend la mesure de la gloire de Darius.

Ces splendides bas reliefs présentent des centaines de personnages, des animaux, lions, chevaux, ânes, taureaux, oiseaux, avec un art raffiné de la simplification monumentale qui reste un sommet de l’histoire de la composition figurative. Mais aucune représentation de femme. Ce contraste avec l’Egypte et avec la Grèce ne manque pas de faire réfléchir sur ce trait de la civilisation achéménide aux racines des empires sassanides puis du chiisme contemporain.