Pierre Samuel, mathématicien (algèbre commutative et géométrie algébrique), a écrit cet article à l’automne 1971 il y a un demi siècle. La justesse de ses vues est aujourd’hui remarquable (et navrante aussi). Les notes sont les siennes, je n’ajoute pas d’explications pour laisser au lecteur la joie d’apprécier ses jugements prémonitoires. Le terme « conservatrices » du titre se comprend en lisant l’article.

Pierre Samuel, mathématicien (algèbre commutative et géométrie algébrique), a écrit cet article à l’automne 1971 il y a un demi siècle. La justesse de ses vues est aujourd’hui remarquable (et navrante aussi). Les notes sont les siennes, je n’ajoute pas d’explications pour laisser au lecteur la joie d’apprécier ses jugements prémonitoires. Le terme « conservatrices » du titre se comprend en lisant l’article.

Vues conservatrices sur la science

Article de Pierre Samuel paru dans Survivre n°10 oct-nov 1971

Je suis en large accord avec la description que l’article « La nouvelle église universelle »(n°9) [1] donne du scientisme, et pense que les « mythes » qu’il énumère sont faux et dangereux. Mais il me semble que le scientisme n’est pas inhérent à la nature de la science, qu’il est un abus de la science, principalement fondé sur l’oubli de ses principes et de ses limitations.

Je vais essayer de préciser quels sont ces abus, ces oublis, ces dégénérescences, puis de voir ce qu’il faut changer dans la pratique de l’activité scientifique, dans ses conditions matérielles et sociales, pour se sortir du scientisme.

Je précise tout de suite qu’à mes yeux et à l’heure où j’écris, la connaissance rationnelle est valable et utile (sinon je n’écrirais et ne militerais pas !). Il me semble impossible de renoncer à tout ce que la science a apporté en vue de la compréhension du monde et de nous mêmes. Je note aussi que ce sont en grande partie des scientifiques (Fairfield Osborn, Barry Commoner, Paul Ehrlich, Gofman et Tamplin, Jean Dorst, etc.) qui ont déclenché le mouvement écologique contemporain et que leur démarche a été tout à fait scientifique : constatation de faits, prise en compte d’éléments négligés par la majorité des savants, recherche des causes.

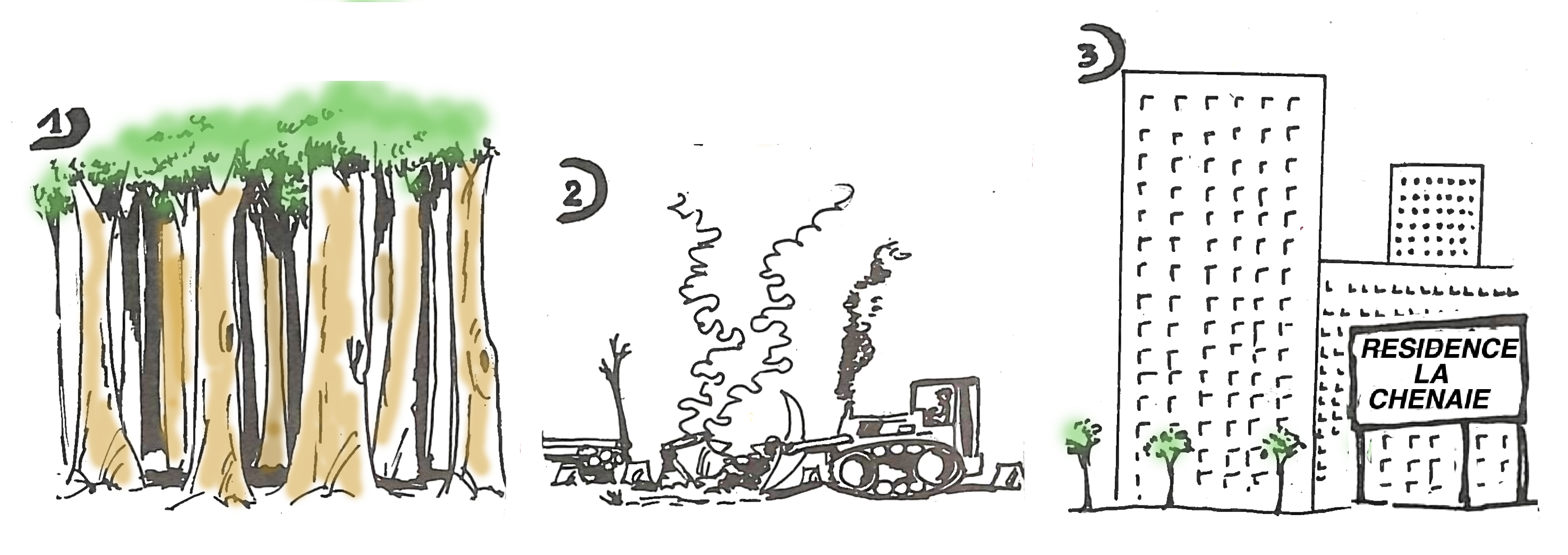

L’oubli des limitations de la science est la cause directe de plusieurs des mythes qui constituent le credo du scientisme. On sait que la démarche scientifique abstrait certains aspects de la réalité afin de pouvoir les étudier. Ainsi de nombreuses sciences contribuent à la connaissance d’une forêt (botanique, chimie, géologie, zoologie, géographie, anthropologie, histoire, etc.). Mais aucune à elle seule, ne pourra connaître cette forêt. Un poète est bien plus susceptible d’en avoir une connaissance profonde, et de la communiquer, qu’un comité comprenant au moins un spécialiste de chacune des sciences énumérées plus haut : de même, il est connu qu’on apprend plus de psychologie de certains écrivains que des meilleurs traités, et que certains romanciers ont mieux décrit la société de leur époque que mille articles de sociologie. Il y a aussi la connaissance mystique, dont je n’ai aucune expérience, mais dont assez de gens ont dit qu’elle existe pour que je les croie. On peut voir ces autres voies de connaissance, poétique ou mystique, comme des raccourcis, utilisables en particulier lorsque la complexité des choses rend la connaissance scientifique inopérante.

Cette complexité n’est d’ailleurs pas toujours liée à l’interaction de plusieurs disciplines. Ainsi Jacques Monod [2] donne une belle description des phénomènes chimiques qui servent de fondement à la vie. Il est assez admirable que les principes de ces phénomènes soient maintenant assez bien connus, mais seuls les plus simples sont pour l’instant susceptibles d’une description complète. Bien que très optimiste sur les progrès futurs de la biologie, Monod se demande si le cerveau humain est a priori capable de se décrire lui même (p. 162) et invoque l’analogie avec les résultats, « d’impossibilité » démontrés par les logiciens.[3] Les mathématiciens sont d’ailleurs riches en résultats d’après lesquels certaines techniques sont incapables d’atteindre certains buts (trisection de l’angle, duplication du cube, etc.). Au vu de ces analogies, il se peut fort bien qu’ on parvienne un jour à démontrer que la méthode scientifique, employée par des cerveaux humains, est incapable a priori de décrire l’univers (de le mathématiser, comme l’explique le mythe n°3 du « rêve de la science ») ou même des portions de celui-ci (cerveau humain ou animal). Quittant cette .spéculation, on peut tout simplement constater que l’affirmation « le monde peut être entièrement décrit en termes mathématiques » n’a aucune valeur concrète aujourd’hui ni dans un avenir prévisible. A condition qu’elles soient compatibles avec ceux des résultats partiels que la science paraît avoir démontrés avec certitude, nous ne devons exclure ni les autres formes de connaissance (poétique, mystique), ni les règles d’action fondées sur la morale ou la religion; elles peuvent, à tout le moins, servir de substitut aux limitations de la science.

La prudence et la modestie imposées à la science par ces limitations sont, dans le domaine des applications d’autant plus nécessaires que, tandis que les bienfaits d’une découverte sont sûrs et rapprochés dans l’avenir, ses méfaits pratiques sont moins bien prouvés et plus lointains. Un exemple frappant et bien connu est fourni par l’usage intensif des insecticides et des pesticides.

Vis à vis de ceux qui prennent les décisions, le savant a le droit de minimiser les bienfaits de ses découvertes et de maximiser leurs méfaits. « D’abord, ne pas nuire » comme dit un des principes d’une saine médecine. S’il y a un cas de conscience difficile que ce principe ne peut résoudre, j’aurais tendance à rappeler un vieux proverbe, trop souvent oublié dans le monde contemporain : « dans le doute, abstiens-toi » (c’est à dire: abstiens-toi d’accomplir 1’action sur laquelle tu hésites).

Toujours parmi les causes humaines de la dégradation de la science en scientisme, il y a l’ignorance, non pas l’ignorance qui s’avoue comme telle, mais celle qui se déguise en savoir. Ainsi, dans un article (très émotionnel !) où il s’élève contre la montée de 1’irrationalisme, où il prône des « actions réalistes et rationnelles » et une « révolution de la Raison » pour résoudre la crise actuelle, l’atomiste E. Rabinowitch [4] montre une grande ignorance de l’histoire (qui, pour lui, se borne à celle de l’Occident moderne et à quelques souvenirs de l’antiquité classique), et une plus grande encore de l’anthropologie. De plus des évidences lui passent inaperçues, et sa logique est douteuse. On a beau se piquer de rationalisme, on n’est pas à 1’abri de l’ignorance et des préjugés. Une autre cause humaine d’abus de la science réside dans les conditions d’accès à la connaissance. Il y a le secret militaire qui, par exemple, a longtemps réservé aux seuls initiés les résultats sur les effets des radiations. Le secret industriel est tout aussi dangereux, et il est très grave qu’on l’admette comme allant de soi. Ainsi Le Monde du 18 septembre annonce qu’une firme suédoise a trouvé un plastique qui se décompose en quelques semaines sous l’effet du soleil, du vent et de la pluie, et ajoute: « Les éléments ajoutés au polyéthylène, qui sont naturellement secrets, ne se sont pas révélés dangereux ». On aimerait en être sûr ! Or la possibilité de vérifier les affirmations d’un collègue est une des conditions premières de la science; l’absence de secret fait sûrement partie des exigences de « l’éthique de la connaissance » que J. Monod esquisse à la fin de son livre. Un ami chimiste m’a expliqué que ce n’est pas une petite affaire que de retrouver la formule chimique d’un plastique ou d’un détergent; d’ailleurs, si c’était facile, les concurrents le feraient et le secret industriel n’aurait pas d’utilité. Or il est essentiel de connaître la formule chimique d1 un corps pour prévoir ses propriétés. Il faudrait donc que les scientifiques refusent de travailler dans des conditions de secret (militaire ou industriel), et que la population fasse pression pour que la pratique du secret soit abolie.

Une forme indirecte de secret tient au rythme effréné des publications scientifiques. On a calculé que le nombre des scientifiques actuellement vivants est très supérieur au nombre total des scientifiques morts. Le nombre des pages des « Mathematical Reviews » (une publication mensuelle qui donne des analyses de tous les écrits mathématiques parus) est passé de 400 en 1940 à 766 en 1950 et à 3.302 en 1970; la situation est parallèle dans toutes les sciences. Même les spécialistes sont submergés. On a imaginé un remède qui me parait pire que le mal; accumuler l’information scientifique dans les ordinateurs qui, interrogés sur un sujet, en fourniraient la bibliographie ou même ses résultats principaux.

En admettant que cette tentative ne se solde pas par un fiasco, son premier danger est que l’ordinateur ne donnera qu’une information stylisée et sans nuances, mutilant encore plus la réalité qu’un article scientifique : en effet l’information dont on l’aura nourri devra avoir des formes prescrites à l’avance, et les raisons de finances et de main-d’œuvre rendront difficile de modifier ces formes si elles s’avèrent inadéquates. Un second danger est que, pour avoir accès à ces ordinateurs, il faudra montrer patte blanche et être un spécialiste encore plus patenté que ceux qui ont accès aux bibliothèques. Or il est probable que les meilleures contributions à la solution de la crise actuelle viendront de personnes ayant des vues en dehors de leur spécialité, de gens qui ne consacrent donc pas toute leur énergie a leur seul domaine, et que la communauté scientifique aura tendance à considérer comme marginaux; de plus leurs recherches peuvent aller dans des voies imprévues, non reconnues par les programmes scientifiques officiels, et je doute que les autorités dispensatrices de crédits leur accorderont facilement les heures d’ordinateurs nécessaires.

Quelles conclusions pratiques peut on envisager ? J’ai déjà fait allusion à quelques unes :

- a) Une attitude modeste quant au rôle de la science et de la technique. Ne pas trop croire aux experts, savoir que leur rôle est bien délimité, et qu’ils ne peuvent 1’outrepasser sans conséquences néfastes.

- b) Lutter contre la « magie du nombre »; il y a autre chose que des nombres, môme en mathématique.

- c) Effort pour que les résultats de la science et les méthodes de la recherche deviennent moins mystérieux au public. Ecrire de bons ouvrages d’enseignement et de vulgarisation, faire participer des élèves à des activités de recherche (originale ou non, la redécouverte a ses vertus), peuvent être, pour des scientifiques, des activité; plus importantes que de trouver du nouveau,

- d) Il est sûrement bon qu’un scientifique regarde au delà de sa spécialité, de préférence en ne se limitant pas aux spécialités voisines qui lui sont traditionnellement unies.

- e) Se refuser aux recherches secrètes.

- f) Orienter les efforts vers les recherches dont les applications ne demandent qu’ une technologie légère et ne sont pas. automatiquement généralisables à grande échelle. [5]

Sur un pian un peu différent, je crois qu’un scientifique doit faire intervenir la morale dans ses activités, éventuellement la religion ou la mystique s’il y est porté par sa nature et sa culture. L’attitude de Pasteur, qui disait oublier ses convictions religieuses et devenir uniquement scientifique chaque fois qu1il endossait sa blouse de laboratoire, me parait choquante.[6] Faute d’expérience religieuse ou mystique, je me bornerai à la morale. Je crois que la morale et les moralistes ont une place insuffisante dans la réflexion du monde contemporain, de la communauté scientifique en particulier. Cette affirmation peut sembler étrange sous la plume d’un scientifique « de gauche ». Bien entendu, je ne souscris pas à l’analyse qui affirme que la crise contemporaine est due à »la dégradation progressive de l’autorité dans la famille, dans le travail et dans l’état » (cf. Survivre n°8, p.13); c’est fort superficiel, uniquement répressif et impropre a guider l’individu dans des cas de conscience difficiles; de plus l’autorité signifie souvent l’imposition par des gens haut placés de règles de vie à ceux qui le sont moins, alors que, pour le bien de la société, la morale d’ un individu doit être d’autant plus exigeante qu’il a plus de responsabilités. Mais il me semble qu’une étude réfléchie de moralistes plus profonds (antiques, hindous, chinois ou judéo-chrétiens) doit avoir sa place dans la formation et dans la vie d’un scientifique. Le fait que c’est sur le fond des morales judéo-chrétiennes, de leur séparation très nette entre le sacré et le profane, que s’est greffé le scientisme, m’inciterait à être quelque peu méfiant vis a vis d’elles et à regarder plutôt vers la Grèce antique, 1’Inde ou la Chine. Il est probablement souhaitable que, pour des scientifiques, de telles réflexions viennent à propos des problèmes éthiques de leur profession. Il est navrant que les universités organisent si rarement et de façon si peu suivie des discussions sur des thèmes comme : les cas de conscience des scientifiques (par exemple celui d’Einstein et des atomistes américains, se décidant à intervenir auprès du président Roosevelt pour que l’Amérique se dote de bombes atomiques avant l’Allemagne nazie),-les limitations de la connaissance scientifique, — le caractère anti-scientifique des secrets, — etc. On peut se demander si une transposition aux scientifiques du « serment d’Hippocrate » des médecins n’aurait pas son utilité.

Pour terminer, il ne me semble pas possible d’esquiver quelques considérations sur les conséquences que peut avoir une attaque contre le scientisme. Même si des scientifiques n’y participaient pas, cette attaque aurait eu lieu je crois : la crise de l’environnement est trop vaste pour être ignorée du public. Si les gouvernements se rendent compte que la science ne peut être que modeste dans ses conclusions et prudente dans ses applications, ils réduiront probablement les crédits à la recherche scientifique; les premiers signes de cette réduction apparaissent d’ailleurs. Il deviendra ainsi plus difficile de faire de la recherche, plus difficile de devenir un grand patron avec une importante équipe sous ses ordres; certaines reconversions pourront être pénibles et (pour ceux qui sont maintenant des étudiants) certaines orientations seront difficiles. Mais faut-il crier à la catastrophe ? Les conséquences seront-elles nettement plus douloureuses que ces reconversions et ces réorientations ? Je crois que certaines des conclusions esquissées ci-dessus peuvent ouvrir des voies à ceux dont la formation est scientifique : travaux d’enseignement, information du public, activité en dehors de sa spécialité. De plus le développement d’une attitude de prudence vis à vis des applications des découvertes devrait conduire à les expérimenter longuement à petite échelle, et demander ainsi beaucoup d’observations patientes et de réflexions. Enfin les expériences de recherches décentralisées paraissent susceptibles d’ ouvrir de nouvelles voies.

Je ne pense donc pas qu’en s’attaquant au scientisme, des scientifiques trahissent leur communauté. Au contraire, ceux qui peuvent la mener à sa perte sont ceux qui adhèrent aux mythes du scientisme, car ces mythes risquent fort d’amener l’humanité à une catastrophe majeure, militaire ou écologique,

P. SAMUEL (oct.-nov. 1971)

[1] Je ferai plusieurs fois allusion à cet article.

[2] Le hasard et la nécessité, Le Seuil, Paris 1970.

[3] Ainsi Gödel a démontré que l’arithmétique élémentaire ne peut pas prouver sa propre non-contradiction. Il a montré aussi qu’aucune axiomatique formalisée (au sens que les mathématiciens donnent à ces mots) ne peut décrire toutes les propriétés des nombres entiers.

[4] « The mounting tide of unreaaon » (bulletin of the atomic scientists, mai 1971).

[5] Ce que font dans cette direction des groupes scientifiques comme « Lassitoc » et « The new alchemists » est très interessant.

[6] Mais il ne les oubliait pas en tant qu’éducateur, par exemple en tant que directeur de l’Ecole normale supérieure.