Une phrase de trop et toute une conception philosophique s’écroule. En mathématiques, la pensée est astreinte à respecter une rigueur locale contraignante, qui met le travail du chercheur à la merci d’une faute, même de détail. Et il est assez irritant que la « taille » de l’erreur n’y fasse rien, une toute petite confusion suffit à faire s’écrouler une belle démarche démonstrative, les multiples presque-preuves de la conjecture de la jacobienne par exemple le montrent bien. Pourtant il arrive aussi qu’en philosophie une seule erreur ponctuelle fasse s’effondrer toute une vision. C’est le cas de la position épistémologique d’Emile Boutroux, intéressante aussi à bien d’autres égards.

Une phrase de trop et toute une conception philosophique s’écroule. En mathématiques, la pensée est astreinte à respecter une rigueur locale contraignante, qui met le travail du chercheur à la merci d’une faute, même de détail. Et il est assez irritant que la « taille » de l’erreur n’y fasse rien, une toute petite confusion suffit à faire s’écrouler une belle démarche démonstrative, les multiples presque-preuves de la conjecture de la jacobienne par exemple le montrent bien. Pourtant il arrive aussi qu’en philosophie une seule erreur ponctuelle fasse s’effondrer toute une vision. C’est le cas de la position épistémologique d’Emile Boutroux, intéressante aussi à bien d’autres égards.

Quelques mots du contexte. Troisième République avant la première guerre mondiale, c’est la période du positivisme triomphant. Une armée de pourfendeurs des superstitions et de mangeurs de curés gagne du terrain inexorablement. Les Claude Bernard, les Ernest Renan, les Marcelin Berthelot, les Durkheim… Que faire devant ce progrès qui avance en dissimulant ses choix, en écartant de la science véritable toutes les interprétations qui font ses contenus et servent de logistique à ses combattants ?

Notons que nous sommes dans une situation un peu similaire aujourd’hui avec la pensée économique main stream qui pousse l’idéologie de la croissance tout en esquivant, comme science, toute responsabilité à cet égard.

Les moyens de résister sont difficiles à trouver. Emile Boutroux fait partie des intellectuels qui sentent une gêne devant ce matérialisme conquérant et tentent de trouver les mots pour restaurer une place à l’humanisme précédemment représenté par la religion. Il entend aller au cœur du positivisme en s’attaquant à la notion de loi. En effet « C’est dans les lois des phénomènes, écrit Comte, que consiste réellement la science, à laquelle les faits proprement dits, quelque exacts et nombreux qu’ils puissent être, ne fournissent jamais que d’indispensables matériaux » [1]. Emile Boutroux analyse soigneusement les lois logiques, mathématiques, mécaniques, physiques, chimiques, biologiques, psychologiques, sociologiques. Souvenons nous que Comte considère que la sociologie aussi consiste à dégager des lois des phénomènes sociaux en quoi il sera suivi par Durkheim qui s’attache à séparer les « faits sociaux » des faits psychologiques. L’angle d’attaque de Boutroux dans De l’idée de loi naturelle dans la science et la philosophie contemporaines (1895), consiste en chaque domaine à contester le déterminisme absolu des lois dans leur champ d’application, ce qui lui est de plus en plus aisé au fur et à mesure qu’il va des mathématiques aux sciences humaines. Et sa conclusion revendique un territoire autre que celui de la science pour que puisse exister la liberté humaine. C’est là la principale argumentation disponible à l’époque, et Bergson ne sera pas loin de développer le même argument. On est dans la période duale qui dura à peu près un siècle où la question partage savants et philosophes de savoir si une spécificité du vivant le fait échapper aux lois du monde physique, à l’accroissement de l’entropie etc. Son argumentation pousse aussi certaines idées de sa thèse soutenue vingt ans auparavant De la contingence des lois de la nature (1874), et là il commet une erreur grave qui fait, d’un seul coup, vaciller la confiance que lui accorde le lecteur. Sans cette phrase, la position qu’il défend serait assez forte et convaincante. Il lui donnera toute son ampleur dans Science et religion dans la philosophie contemporaine (1908), concluant à une césure franche entre esprit scientifique et esprit religieux, la grande valeur de ce dernier étant d’être à la source de la morale.

Dans la conclusion de L’idée de loi naturelle il écrit en effet « Connus par la seule expérience, les rapports les plus généraux des choses demeurent pour nous, comme disait Newton, radicalement contingents. Pourquoi les corps s’attirent-ils en raison de leur masse et non du carré de leur masse ? C’est là un fait rien de plus. »

L’exemple est mauvais et dénote une mécompréhension du fonctionnement de la science, ce qui est grave pour un philosophe. Ce n’est pas parce qu’on est dans le domaine des suppositions que l’on peut dire n’importe quoi. C’est justement en cela que réside la grande différence entre pluralisme et relativisme. Un monde où le champ de gravitation induit par un corps serait proportionnel au carré de sa masse est si éloigné de notre monde que le sens des mots de la question elle-même se trouve détruit.

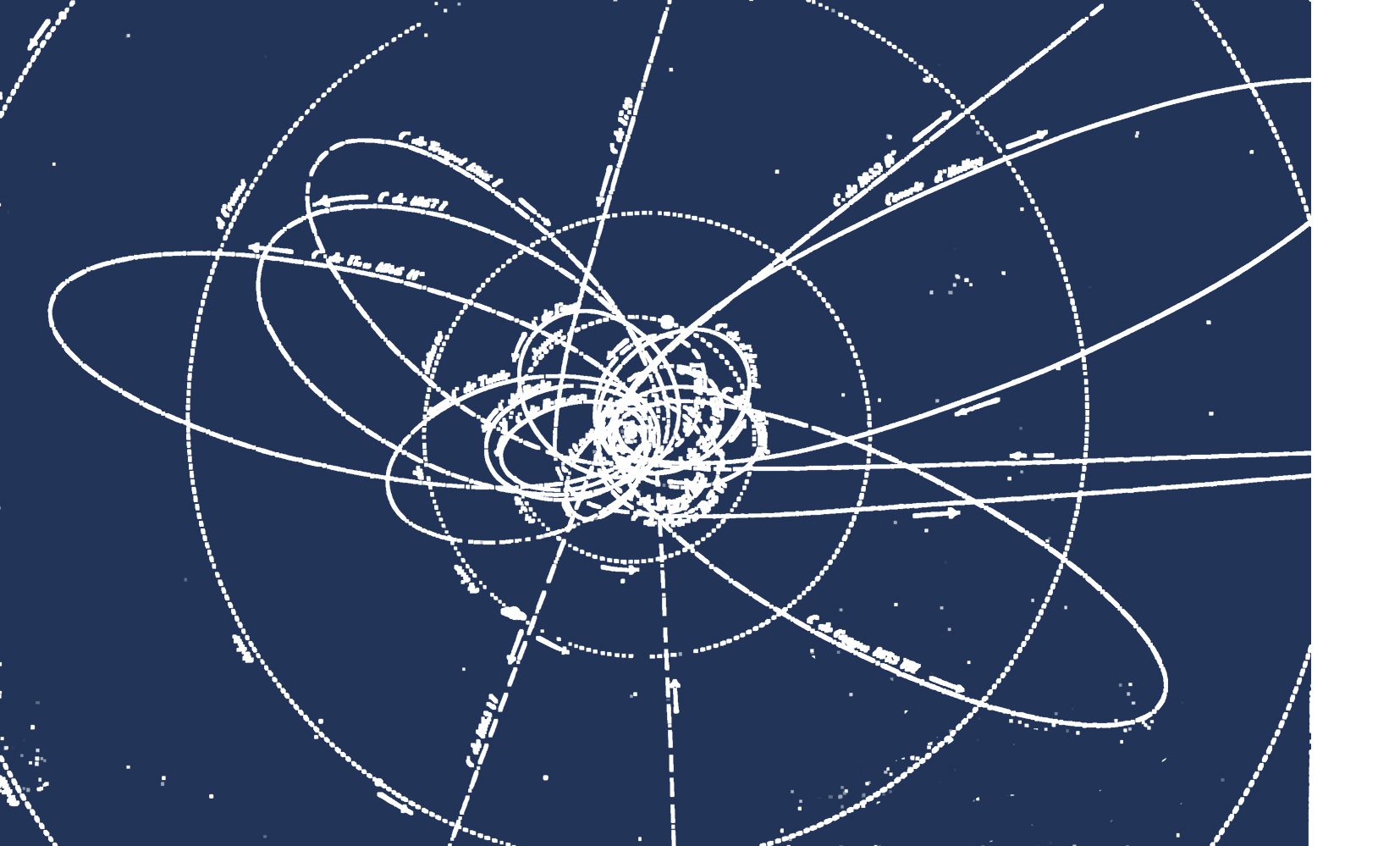

D’abord il n’y aurait pas d’anneaux d’astéroïdes ni autour du soleil ni autour de Saturne. Mais surtout la gravitation n’aurait plus la propriété d’être additive par agrégation : le champ créé par deux masses ne serait plus la somme de leurs champs, autant dire que le concept de masse et de champ s’effondrent.

On est dans le jeu de mots, on n’est plus dans l’interprétation. C’est particulièrement net ici car les mathématiciens, dès l’époque d’Emile Boutroux ont entrepris l’étude de ce que pourraient être des généralisations « intéressantes » de la loi de gravitation en conservant l’additivité par agrégation et une propriété supplémentaire appelée principe du maximum sans laquelle le problème est trop vague, trop facile en quelque sorte. La science avance par des interprétations qui sont des mondes contraints. Avec ces deux conditions, on découvre en effet des mondes nouveaux, assez fascinants, c’est ce qu’on appelle la théorie du potentiel, très féconde encore aujourd’hui [2].

La connaissance scientifique au fond, c’est ce qui n’est pas facile à changer. Et le chercheur justement cherche dans cette zone où tout n’est pas clair, où il y a plusieurs façons de comprendre. Aussi bien si on lui dit « mais voyons tout pourrait être autrement » ainsi que disent les sociologues des sciences dans leur relativisme, le chercheur ça ne l’intéresse pas. C’est trop facile. Je pense vraiment que cette notion de facilité est fondamentale et s’inscrit profondément dans notre propension à chercher la vérité.

On peut même dire que la position typique du chercheur est « touchez pas à ma difficulté ». Ce qu’il a compris comme difficile est ce qui est le plus précieux. D’ailleurs cela est vrai de tous les métiers de création, le lieu propre de l’artiste est largement dans la douleur-plaisir de surmonter des enjeux choisis.

Cette question de « l’invariance par agrégat » est d’ailleurs très intéressante. Dans la théorie newtonienne cela signifie que l’on peut regrouper ou partager les corps comme on veut, on trouve le même résultat. C’est une propriété assez rare. On la retrouve pour la détermination du centre de gravité ou pour le calcul de l’espérance en probabilités. Et comme les économistes néo-classiques, Léon Walras et Stanley Jevons notamment, se sont — explicitement — inspirés des équations de la mécanique pour écrire les équations de l’équilibre du marché, on retrouve cette propriété implicitement dans la théorie néo-classique : le jeu de l’offre et de la demande crée un équilibre qui ne dépend pas de la taille des intervenants sur le marché. Dans le marché en « concurrence parfaite » les coalitions, les scissions et la granulométrie des achats et des ventes ne modifient pas significativement les prix.

Or ceci est faux, on a envisagé d’autres modèles depuis longtemps (économie de second rang etc.), et cela vient d’être démontré mathématiquement par Steve Keen qui en tire des conséquences majeures sur la concentration du capital [3].

Revenons au positivisme dont se détournait Emile Boutroux. Aujourd’hui, les insuffisances de la pensée d’Auguste Comte et de son sillage apparaissent beaucoup plus clairement pour des raisons qui ont émergé progressivement.

D’abord une profusion expérimentale a posé de nouvelles questions et — par abduction doit-on dire — a diminué le rôle des lois (inductives) : l’indéterminisme quantique, les systèmes sensibles aux conditions initiales et la diversification phénoménologique de la physique avec les systèmes ouverts qui sont venus faire la synthèse du siècle de dualité dont nous avons parlé, d’une façon si simple qu’on a pu la qualifier de « nouvelle alliance » [4].

Ensuite un rapport nouveau à l’expérience. Le rôle de l’expérimentateur n’est plus le même en physique quantique, car il perturbe nécessairement le système qu’il étudie. En contrepoint aux thèses néopositivistes du Cercle de Vienne, on a souligné que le monde ne parle pas sans qu’on l’interroge et que la dimension sociologique de l’initiative du chercheur est, en bien des domaines, déterminante (Callon, Latour). La seconde moitié du 20ème siècle est aussi l’analyse de la compréhension dans le travail scientifique, le rôle du talent interprétatif inventeur de structures et formateur de paradigmes (Hélène Metzger, Jean Ullmo), qui sont débattus dans la communauté scientifique (Kuhn) et expliquent que les théories sont par nature éphémères.

Enfin une mutation plus profonde encore est en cours qui déplace la mission qui était donnée à la science. De conquête chez Francis Bacon elle était devenue la base d’un ordre social chez Auguste Comte et John Stuart Mill, comme seule région de consensus véritable possible. Elle reçoit de plus en plus la mission de compréhension des éventuels. Ce qui nous intéresse aujourd’hui c’est le système biosphère et les lectures de son évolution. Au point que la justification de l’action technique par la seule possibilité logique ouverte par la science positive nous apparaît un risque quelque peu naïf ou du moins immature (Gabor, Carol Gilligan, Ravetz-Funtowicz, etc.).

[1] Discours sur l’esprit positif, Partie I, ch. I §15.

[2] Je ne citerai ici que l’immense traité de Claude Dellacherie et Paul-André Meyer Probabilités et Potentiel Hermann 1975-1992.

[3] Steve Keen, L’imposture économique, préface de Gaël Giraud, L’Atelier 2014.

[4] Prigogine I., Stengers I., La Nouvelle Alliance, Gallimard 1979.